治療が終わっても気は抜けない?ワイヤー矯正後の保定期間の重要性

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院 院長の藤田 陽一です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

- はじめに

- 保定ってなに?矯正後のリテーナー生活

- なぜ保定期間が必要?

- 保定期間はどれくらい?

- 保定期間中の注意点

- リテーナーをサボると…どうなる?

- まとめ

1.はじめに

今回は、ワイヤーブラケット矯正後の保定期間について説明します。とても大事な時期になります。

ワイヤー矯正できれいな歯並びを手に入れたときの嬉しさは、矯正治療を受けた方にしか分からない喜びだと思います。しかし、その感動のゴールと思われがちな瞬間、実は矯正治療の“本当のスタート”とも言える「保定期間」が始まります。矯正治療が終わった後も油断せず、しっかりと保定を行うことで、理想の歯並びを長く保つことができるのです。

2.保定ってなに?矯正後のリテーナー生活

矯正治療では、ワイヤーやブラケットを使って歯を美しく並べていきます。時間と労力をかけて移動させた歯ですが、実はそのまま放っておくと、元の位置に戻ろうとする「後戻り」が起 こってしまうのです。この「後戻り」はなんとしても防ぐ必要があります。それを防ぐ「リテーナー(保定装置)」を使用する保定期間です。

矯正治療後の歯並びを安定させるためのリテーナーには、大きく分けて取り外し式と固定式の2種類があります。それぞれに長所・短所があるため、ご自身のライフスタイルや歯の状態に合った装置を選ぶことが大切になります。

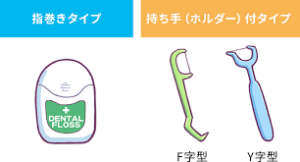

・取り外し式のリテーナー

取り外し式リテーナーには、透明なマウスピース型や、ワイヤーつきのプラスチックプレート型

(ホーレータイプ)などがあります。マウスピース型は、薄く目立ちにくいため、見た目を気にする方に人気です。一方で、ホーレータイプは耐久性があり、調整もしやすい特徴があります。

外した後は専用のケースで保管してください。

これらは食事や歯みがきのときに簡単に外すことができるため、口腔内を清潔に保ちやすく、むし歯や歯周病のリスクを抑えられる点がメリットです。ただし、患者様ご自身が毎日装着管理をする必要があり、使用時間が不十分だと後戻りのリスクが高くなるため注意が必要です。

お口の中が清潔に保たれる反面、全ては患者様にかかってくるのです。

・固定式リテーナー

固定式リテーナーは、主に前歯の裏側(舌側)に細いワイヤー(約0.5mmの直径)を接着剤で貼り付けて固定するタイプの保定装置です。この方法の最大のメリットは、取り外しの手間がないことと、装着忘れがないことです。日常生活の中で装置の着脱を気にすることなく、無意識のうちに保定が継続できるため、特に後戻りしやすい前歯部には非常に効果的です。治療後2年間はこのままになります。

ただし、ワイヤーの周囲にプラーク(歯垢)がたまりやすく、歯みがきが難しくなる場合もあるため、丁寧なケアと定期的なメンテナンスが欠かせません。また、装置が取れたり、変形した場合には早めの対応が必要です。舌で触ると多少の違和感を感じることもあります

3.なぜ保定期間が必要なのか?

歯が並んだら治療は終わりでよいのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、歯は骨にしっかり固定されているように見えて、実はとても繊細で動きやすいものです。矯正治療で動かされた歯は、周囲の骨や歯ぐき、筋肉のバランスがまだ不安定な状態です。特に治療終了直後の数カ月は、最も後戻りしやすいタイミングです。

保定装置を使用することで、歯が新しい位置になじんで、周囲の骨や歯肉組織としっかり結びつくまでの「安定期間」を守ることができるのです。

4.保定期間はどれくらい?

個人差はありますが、保定期間は少なくとも1年〜2年、長い方では数年単位での継続が勧められることもあります。特に以下のようなケースでは、保定に時間がかかることがあります。

- 抜歯をすることでスペースを設けて矯正を行った方

- 重度の叢生(デコボコの歯並び)があった方

- 舌癖や口呼吸など、筋肉の影響で歯が動きやすい傾向がある方

- 噛み合わせを含め歯列矯正を行った方

リテーナーの使用を怠ってしまうと、せっかく整えた歯が少しずつずれてしまい、再治療が必要になることも少なくありません。リテーナーを使用してもらうことが、美しい歯並びを維持するためのカギなのです。

5.保定期間中の注意点

リテーナーを正しく使うために、以下のポイントに注意しましょう。

① 毎日決められた時間、必ず装着する

初めの数カ月は、1日20時間以上の装着が基本です。安定してきたら、歯科医師の指導のもと徐々に夜間だけの装着へと移行することもあります。

② マウスピースタイプ・ホーレータイプは食事・歯みがき時は外す

食べ物が詰まりやすく装置の破損にもつながるため、外してから食事をしましょう。装置は水で軽くすすぐなど、清潔に保つことも大切です。

③ 定期的なチェックを受ける

保定中も歯の状態や装置の変形などを確認するために、定期的な受診を続けること必須です。装置の破損や歯並びの変化にも早く対応できます。

6.リテーナーをサボると…どうなる?

気を抜いてリテーナーをサボってしまうと、数日〜数週間で後戻りが始まってしまいます。歯の戻りはじわじわと進み、気づいたときには「元に戻ってしまった…」という事態になることも珍しくありません。

再治療になると、費用も時間も再び必要になってしまいます。特に前歯は見た目への影響も大きく、後戻りの多い部位なので注意が必要です。

7.まとめ

ワイヤーブラケット矯正は、歯を動かすことだけがゴールではありません。その歯並びを、どれだけ長く維持できるかが本当の勝負です。せっかくの努力と費用を無駄にしないためにも、保定期間のリテーナー使用を怠らず、しっかりとケアを続けていきましょう。

当院ではワイヤー矯正をはじめインビザライン、小児矯正など各種矯正治療を行っております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

矯正について:https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/orthodontics/

パール歯科医院 院長

藤田陽一

院長紹介:https://www.pearl-dental-clinic.net/dr/

出っ歯や受け口はインビザラインで治せる?

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師•歯科衛 生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

1.はじめに

2.出っ歯の原因とは?

3.出っ歯をそのままにするとどうなる?

4.受け口の原因とは?

5.受け口を放置すると起こる問題

6.出っ歯や受け口はインビザラインで治せる?

7.まとめ

1.はじめに

今回は、上顎前突と呼ばれる出っ歯や化学前突受け口の原因や放置によるリスク、そしてインビザライン矯正での治療 が可能かについてご紹介します。

歯並びや嚙み合わせの乱れは、見た目だけでなく咬み合わせ等お口の健康にも大きな影響を及ぼしま す。中でも「出っ歯」や「受け口」は、日本人に比較的多い歯並びの問題であり、長く放 置するとさまざまなリスクが伴います。近年は、目立ちにくく取り外し可能なマウスピース矯正 「インビザライン」が人気を集めており、「出っ歯や受け口にも使えるの?」という疑問が出てきております。結論を先に書くと可能であるが、難しい場合もあるということです

2.出っ歯の原因とは?

出っ歯(上顎前突)は、上の前歯が前方に大きく突き出ている状態を指します。この状態 にはいくつかの原因があり、大きく「歯並びによるもの」と「骨格によるもの」と「悪い習慣によるもの」に分けられます。

歯並びが原因の出っ歯は、子供時代の指しゃぶりや舌で前歯を押す癖(舌癖)、ロ呼吸などの生活習 慣によって前歯が前に傾いてしまった場合に起こりやすいです。一方、骨格が原因の場合 は、上顎そのものが前に突出している、または下顎が小さく後方に引っ込んでいることが 影響しています。骨格性のものは遺伝的要素が強い傾向にあります。

3.出っ歯をそのままにするとどうなる?

出っ歯をそのままにしておくと、審美的な問題だけではなく、口元の健康や生活の質にも 影響します。まず、ロを閉じにくくなり、常に唇が開いた状態になってしまうことでロ呼吸になってしまう事ご存じでしょうか?これにより口腔内が乾燥しやすくなり、むし歯や歯周病のリスクが高くなることがわかっています。また、前歯に強い力が加わることで歯が欠ける、転倒時に前歯を損傷しやすくなる、事例も多くなります。

さらに、審美的な面でも悩みを抱える方が多く、自信を持って笑えない等の心理的な影響も無視できません

4.受け口の原因とは?

受け口(下顎前突)は、下の前歯や下の顎の骨が上の前歯よりも前に出ている状態です。こちら も原因は歯の位置の異常による「歯性」と、顎の骨格が大きく前方に成長してしまう「骨 格性」に分類されます。「悪習癖によるもの」もみられますが、上顎前突と比べ少ないようです。

歯性の受け口は、嚙み癖や舌の使い方の影響、乳歯の早期脱落などで前歯がずれてしまう ケースが多く見られます。骨格性の場合は遺伝的な要因が強く、成長期に下顎が過剰に発 達してしまうことで生じます。

5.受け口を放置すると起こる問題

受け口も放置することで多くの問題が出現します。まず、見た目として「しゃくれて いる」と言われるような口元になりやすく、コンプレックスを抱く方が少なくありません

さらに、嚙み合わせのバランスが崩れているため、奥歯や顎の関節に過度な負担がかかり、顎関節症のリスクが高まります。また、発音にも影響しやすく、特にサ行•タ行など の発音が不明瞭になることがあります。

食事に関しても、前歯で嚙み切る動作が難しいため、食べ物を細かく嚙み砕くのに時間が かかる、胃腸に負担がかかるといった不都合もあります。

そしてまみよりよりも正常な前歯のかみ合わせが、確率されず奥歯に多大な咬合力がその結果奥歯から歯の寿命が短くなるというエビデンスも出ています

6.出っ歯や受け口はインビザラインで治せる?

多くのケースでインビザラインによる出っ歯•受け口の治療は可能で す。特に「歯の位置」によって起こっている場合(歯性)は、マウスピース型矯正装置で 徐々に歯を移動させることで改善が期待できます。

ただし出っ歯の場合、上の前歯を後方へ下げる治療が行われます。軽度〜中等度の出っ歯であれ ば、インビザライン単独で対応可能なケースもありますが、顎間ゴムの使用などを併用することもあります。場合により、ワイヤーブラケットによる治療をおすすめする事もあります。

受け口についても、前歯の傾きをコントロールすることで見た目や機能面の改善が可能で す。ただし、骨格そのものに大きな問題がある場合(骨格性の重度の受け口)には、ワイヤーブラケットの方が確実に治りますし外科矯正(手術を伴う治療)が必要となることもあります。

インビザラインは装置が透明で目立ちにくく、取り外しが可能なため、20代〜50代の方に も人気があります。また、痛みがほとんどなく、食事や歯磨きのしやすさも大きな メリットです。

7.まとめ

出っ歯や受け口は、見た目の問題だけでなく、口腔内の健康や発音、咀嚼機能、そして心 理的な面にも大きな影響を及ぼします。インビザラインによる矯正は、これらの問題を目 立たず、快適に改善が期待できる治療法です。

その反面、インビザラインは歯の移動距離やその確実性においては、針金を使用するワイヤーブラケットという従来の方法の方が確実に治るケースもあります。

医療法人アクアマリンパール歯科医院ではワイヤーブラケット専門医である矯正歯科医師が月に3回来院してくれています、患者様によって、歯並び、かみ合わせ、は多様性にとんでいます。

インビザラインだと仕上がりや治療期間が不確実な時はワイヤーブラケットをおすすめすることもあります。ご承知いただければと思います。

インビザライン矯正にご興味のある方は、お気軽に当院までお問合せください

矯正について:https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/orthodontics/

インビザラインについて:https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/invisalign/

パール歯科医院 院長

藤田陽一

インビザラインのカウンセリングで確認しておくべきポイント

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

今回は、インビザライン矯正を検討している患者様のカウンセリング時に確認しておくべき重要なポイントについてご紹介します。

インビザラインは目立たない矯正治療として、多くの人々に支持されています。しかし、その治療の成功には適切なカウンセリングが欠かせません。カウンセリングの場で具体的な情報を確認することで、治療に対する不安を軽減し、治療計画をより明確に理解することができます。

- インビザライン治療の適用範囲と自分のケースへの適応

自分の歯並びがインビザラインで治療可能かどうかを明確にしておくことが重要です。インビザラインは、軽度から中度の不正咬合や歯列矯正に適している場合が多いですが、重度のケースや顎の骨格に問題がある場合は、他の矯正方法をおすすめする場合があります。自分の症状に適しているかどうかをしっかりと確認し、治療の限界や期待できる成果を理解することが大切です。

- 治療期間と通院頻度についての確認

インビザラインの治療期間は、患者様お一人お一人の症状や治療のゴールによって異なります。治療期間の目安を提示してもらうことで、計画を立てやすくなります。また、通院頻度についても確認しておくと良いでしょう。通常、インビザライン治療では6~8週間ごとに通院することが多いですが、個人の治療計画によって異なる場合があります。

- 治療中の生活への影響についての確認

インビザラインは取り外しが可能な装置です。ただ1日20時間以上の装着が推奨されています。これが日常生活にどのように影響するのかを理解しておくことが大切です。例えば、食事や飲み物の際には装置を外す必要があり、装着時間を守るためには生活習慣を見直す必要があるかもしれません。また、装置を装着している間の発音や口内の違和感にもいく分あります。これらについても、しっかりと説明を聞いてください

- 治療費用と支払い方法についての確認

インビザライン治療は保険適用外となります。治療全体の費用や医療費控除・カードによる支払い・デンタルローン、またキャンセルや中断時の費用に関するポリシーについて確認しておくと良いでしょう。また、費用に含まれる内容(追加の調整やリテーナーの料金など)についても説明を受けることが大切です。

- リテーナーや治療後のケアについての確認

インビザライン治療後、歯並びがよくなってもその歯並びを維持するためにリテーナー(保定装置)が必要になります。リテーナーの装着期間や使用頻度についても事前に確認しておくとよいでしょう。治療終了後のリテーナー装着が不十分だと歯が元の位置に戻ってしまうリスクがあるため、歯科医師の指示に従うことが重要です。

- 緊急時やトラブル時の対応についての確認

治療中に装置が破損したり、歯や歯茎に異常を感じたりした場合もまれにあります。その際に対応についても確認しておくことが必要です。クリニックの営業時間外に問題が発生した場合の対処法や、緊急時に連絡できる体制が整っているかを事前に把握しておくと安心です。

- 治療計画や目標の共有

カウンセリング時に治療のゴールや具体的な治療計画を共有します。インビザライン特有の「クリンチェック」という3Dソフト使用して詳細に説明します自分の歯がどのように動いていくかを視覚的に確認することができますし、簡単なものなら無料でも可能です

- 装置の清掃方法と日常ケアのポイント

インビザラインの治療は、透明のマウスピース型装置を使用します。装置の清掃方法や日常の取り扱いについての具体的も説明を行います。洗浄方法や取り扱いの注意点を確認しておきましょう。また、装置を外した際の保管方法や紛失時の対処についても詳しく聞いておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

- インビザラインの治療中に考慮すべき点

治療中は、装置の着脱を必要に応じて行います。日々のスケジュールや外出時の対応についても考慮することが求められます。例えば、外出先での食事時に装置をどのように保管するかや、旅行中に予備のトレイを携帯する必要があるかどうかなど、ライフスタイルに合わせた使用方法を指導いたします。

- インビザライン治療の成功例や実績の確認

パール歯科医院でのこれまでの実績や成功例を参考にすることで、治療に対する信頼感が高くなります。過去の症例写真や患者の声を見せてもらい、自分のケースと類似している症例について尋ねてみるのも良いでしょう。治療後の仕上がりのイメージを具体的に持つことで、モチベーションを維持しやすくなります。

- まとめ

インビザラインのカウンセリングでは、治療の適応範囲や費用、治療後のケアに至るまで、幅広い情報を確認することが重要です。説明に対しての質問は遠慮なく行ってください。治療中や治療後のケアについても具体的なアドバイスを受けることで、理想的な歯並びを手に入れる準備を整えましょう。

インビザラインでの歯列矯正にご興味のある方は、お気軽に当院までお問合せください

パール歯科医院では、見た目に問題がなく痛みもあまり出ないインビザラインで歯列矯正する患者様が増えています。

歯列矯正の顎間ゴムとは?その効果や使い方、注意点を解説

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

- はじめに

- 顎間ゴムの目的とは?

- 顎間ゴムの効果

- 顎間ゴムの使い方

- 使い始めの注意

- 顎間ゴム使用時の注意点

- 顎間ゴムを外す際のポイント

- まとめ

1.はじめに

今回は、顎間ゴムの目的や効果、使い方、注意点についてご紹介します

歯列矯正には、歯を整えるためのさまざまな道具や器具が使用されますが、その中でも「顎間ゴム(がっかんゴム)」は重要な役割を果たしています。顎間ゴムは歯や顎の位置を微調整するために用いられる小さなゴム製の輪で、上下の歯にかけることで、顎の動きや歯並びに影響を与えます。使い方や注意点についても知っておきましょう。

2.顎間ゴムの目的とは?

顎間ゴムは歯並びを良くするだけでなく、噛み合わせや顎の位置関係を調整するために使用されるものです。一般的な歯列矯正では、アライナーと呼ばれるマウスピースやブラケットとワイヤーを用いて歯を動かしていきますが、噛み合わせを整えたり上下の歯列の位置関係を正しくするためには、顎間ゴムはよく使用します。顎間ゴムを使うことで、次のような効果を期待することができます。

・噛み合わせ(咬合)の調整

上下の歯がしっかりと噛み合うように、歯列の位置関係を調整する。

・上下顎の位置の改善

顎の前後や左右の位置関係を整えることで、より自然で機能的な口元にする。

・歯の回転や傾きの補正

歯が正しい角度や位置に向かうために補助的に作用する。

3.顎間ゴムの効果

顎間ゴムの効果は、主に「上下の歯と顎の位置を微調整する」ことにあります。具体的には以下のような効果が期待されます。

・噛み合わせの安定化(咀嚼能率の向上)

噛み合わせが良いと食事の際にしっかりと食べ物を噛み砕くことができ、咀嚼能率が向上します。消化や栄養吸収もスムーズに進みます。また、顎や歯に過剰な負担がかからなくなり、長期的に健康な口腔環境を保つことができます。

・見た目の改善

顎間ゴムの使用で上下の顎の位置が調整されると、顔のバランスが整うことも多く、見た目にも良い影響を与えます。例えば、顎が引っ込み気味のケースでは前方に引き出され、逆に前に出過ぎている場合には後方に下がるように働きかけます。

・長期的な安定性の向上

矯正治療後も長く安定した歯並びを保つためには、噛み合わせの調整が欠かせません。顎間ゴムでしっかりと噛み合わせを整えておくことで後戻りのリスクが低くなり、治療効果が持続しやすくなります。

4.顎間ゴムの使い方

顎間ゴムの装着には慣れが必要です。初めての方は難しく感じることもあるかもしれませんが、使い方をしっかりと理解すれば簡単に装着できるようになります。

・装着の基本手順

①手を清潔にする

装着前に手を洗い、衛生面に注意しましょう。

②ゴムをかける位置を確認

歯科医師から指示された上下の歯にゴムをかけます。

③ゴムを準備する

小さなゴムは指にかけて、引っ張りやすくしておくとスムーズです。

④ゴムをかける

ゴムを指定された歯に引っ掛け、しっかりと装着します。初めのうちは鏡を見ながら行うとやりやすいでしょう。

5.使い始めの注意点

顎間ゴムは小さなゴムではありますが力が強いため、最初のうちは痛みを感じることがあります。しかし、数日経つと痛みが和らぐことがほとんどです。痛みが強い場合や違和感が続く場合には、無理をせず歯科医師に相談してください。

6.顎間ゴム使用時の注意点

顎間ゴムを使う際には、以下のポイントに注意しましょう。

・必ず毎日装着する

顎間ゴムは、1日の装着時間が短くなると効果が出にくくなります。歯科医師から指定された時間は必ず守りましょう。一般的には、食事と歯磨きのとき以外の時間は常に装着します。装着しない時間が数日つづいただけでも歯の位置は後戻りしてしまいます。

・汚れを防ぐためのケア

食事後は歯磨きをしっかり行い、清潔な状態でゴムを装着するように心がけましょう。衛生管理を怠ると、口臭やむし歯、歯周病の原因になることもあります。

・ゴムの交換

顎間ゴムは伸びやすい傾向にあります。1日に1回は新しいものに交換することおすすめします。長期間同じゴムを使い続けるとゴムの牽引力が低下するため効果が薄れ、矯正治療の進行に影響を及ぼす可能性があります。

・予備のゴムを持ち歩く

顎間ゴムを正しく使用していたとしても、ゴムが切れてしまうことがあります。外出する際には予備のゴムを持ち歩くようにしましょう。

7.顎間ゴムを外す際のポイント

顎間ゴムは指先を使って簡単に取り外しができますが、ゴムが小さいため失くしやすい点に注意しましょう。食事の際に取り外したら、ケースに入れるなどして保管しておくと紛失を防げます。

8.まとめ

歯列矯正における顎間ゴムの役割は、矯正治療をスムーズに進めていくうえで非常に重要なポイントとなります。しっかりとした噛み合わせと顎の位置関係を作り、矯正効果を安定させるために顎間ゴムの使用が必要です。装着のルールを守ることで、矯正治療の成功に一歩近づきます。顎間ゴムをうまく活用し、理想の歯並びと噛み合わせを手に入れましょう。当院ではワイヤー矯正をはじめインビザライン、小児矯正など各種矯正治療を行っております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

当院の矯正治療について

https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/orthodontics/

インビザライン(マウスピース矯正)について

https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/invisalign/

パール歯科医院

日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医

院長 藤田陽一

院長紹介 https://www.pearl-dental-clinic.net/dr/

インビザラインのアタッチメントが外れたときの対処方法と注意点

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

- はじめに

- アタッチメントが外れた場合の対処方法

- アタッチメントが外れないようにするには

- アタッチメント周囲の磨き方

- ワンタフトブラシの活用

- まとめ

1.はじめに

インビザラインのアタッチメントとは、マウスピースから歯を動かすためにかける力を受け止める白い突起物です。レジンというプラスチックでできています。このアタッチメントは接着剤で歯についていますが、外れてしまうこともあります。

今回は、アタッチメントが外れたときの対処方法や外れないための注意点、さらにはアタッチメント周囲の磨き方についてご紹介します。

2.アタッチメントが外れた場合の対処方法

インビザライン治療中にアタッチメントが外れてしまった場合、まずは慌てずに適切な対応を行うことが大切です。

・歯科医院に速やかに連絡する

もしアタッチメントが外れた場合、早めに通っている歯科医院に連絡しましょう。アタッチメントが外れた状態で治療を続けると予定通りに歯が動かない可能性があるため、できるだけ早く歯科医師の指示を仰ぎましょう。すぐに対応が必要な場合もあれば、次回の定期診察まで待っても問題ない場合もあります。状況に応じた指示を受けることが重要です。

・外れたアタッチメントを保管する

外れたアタッチメントが見つかった場合は、清潔に保管しましょう。再装着が可能な場合があるため、捨てずに歯科医院に持参することが推奨されます。外れたアタッチメントが紛失した場合は新たに作製装着する必要があります。

・マウスピースを装着し続ける

アタッチメントが外れても、すぐにマウスピースの装着をやめる必要はありません。アタッチメントが外れていてもマウスピースを装着することで、たいがいは治療の進行はある程度保たれます。ただし、装着中に違和感がある場合は歯科医院に再度相談してください。装着を続けるかどうかの判断は、歯科医師の指示に従うようにしましょう。

3.アタッチメントが外れないようにするには

アタッチメントが外れてしまう原因は、日常の習慣や食生活、そしてマウスピースの着脱方法にあります。以下の予防策を守ることで、アタッチメントが外れるリスクを減らせる可能性があります。

・硬い食べ物を避ける

アタッチメントは歯に直接接着されているのですが、強い衝撃を受けると外れることもあります。特に硬い食べ物を噛むとアタッチメントに負荷がかかるため、ナッツや氷、硬いキャンディなど噛み応えのある食品は避けるようにしましょう。

・マウスピースの着脱の際に注意する

インビザラインのマウスピースは歯にぴったりフィットするよう設計されています。ですので着脱時に無理な力を加えるとアタッチメントに負担がかかり、外れる原因になります。マウスピースを外す際は急に力を入れて引っ張らず、両手でゆっくりと慎重に取り外すようにしましょう。マウスピースの変形防止にもなります。特にアタッチメントの位置に近い部分を無理に引っ張らないように注意してください。

・歯ぎしりや食いしばりに注意する

歯ぎしりや食いしばりは、アタッチメントに過剰な力を加える可能性があります。これらの癖がある方はアタッチメントが外れやすくなるだけでなく、歯や顎にも負担をかけることがあります。

歯ぎしりの偏印は、浅い睡眠にあります。なるべく深い睡眠ができるように就寝前はリラックスした状態をつくりましょう。

- アタッチメント周囲の磨き方

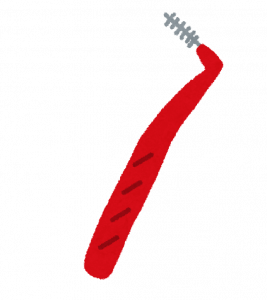

インビザライン治療中の口腔ケアは、通常の歯磨きよりもさらに注意深く行う必要があります。特にアタッチメントが装着されている部分は凹凸があるため食べかすやプラークが溜まりやすく、むし歯や歯周病のリスクが高まります。アタッチメント周囲のケアには、ワンタフトブラシを活用することがおすすめです。

- ワンタフトブラシの活用

ワンタフトブラシは、通常の歯ブラシでは届きにくい部分を磨くために設計された小型のブラシです。アタッチメントの周囲や歯と歯の隙間、奥歯の裏側などを効果的に清掃することができます。アタッチメント周りは特に汚れが溜まりやすいため、ワンタフトブラシを使うことが効果的です。

・アタッチメント周囲を丁寧に磨く

ワンタフトブラシの小さなヘッドを使って、アタッチメントの周囲やその周辺を細かく磨きます。歯とアタッチメントの境目は特に汚れがたまりやすい箇所なので、優しく円を描くようにブラシを動かして清掃します。力を入れすぎず、軽いタッチで磨きましょう。

・歯と歯ぐきの境目も丁寧に磨く

ワンタフトブラシは、歯と歯ぐきの境目を磨くのにも適しています。アタッチメントがあると歯ぐきとの境目にも汚れがたまりやすくなるため、ブラシを歯ぐきに沿わせて優しく磨くことがポイントです。

- まとめ

インビザライン治療において、アタッチメントが外れてしまうことはない訳ではありません。適切な対処と予防策を講じることで治療の進行をスムーズに保つことができます。インビザライン治療を成功させるために、日々のケアをしっかりと実践していきましょう。

くり返しになりますが、取れたのに気がついたら早めに歯科医院に連絡ください。

インビザラインでの歯列矯正にご興味のある方は、お気軽に当院までお問合せください

当院は、トリートメントコーディネーターという専属のカウンセラーによるカウンセリングも行っております。

医療法人アクアマリン パール歯科医院

院長 藤田陽一

ワイヤー矯正で滑舌が悪くなることはある?

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

ワイヤー矯正は活舌に影響を与えるのでしょうか?

矯正治療を検討している方の中には、「ワイヤー矯正は滑舌に影響を与えるのではないか」と心配される方もいるのではないでしょうか。実際、矯正装置が口の中にあることで、滑舌に影響が出ることはあります。しかし、その影響は一時的なものであり、多くの場合は装置に慣れることで改善されます。ワイヤー矯正が滑舌に与える影響や、滑舌を改善するための方法を説明します。

目次

・矯正装置は活舌に影響する

・活舌を良くするための舌のトレーニング

・まとめ

- 矯正装置は滑舌に影響する?

矯正装置が滑舌に影響を与えるかどうかは、ブラケットと呼ばれる装置を装着する場所によって大きく異なります。一般的に矯正装置が舌や唇、頬の内側に接触すると、一時的に発音がしづらくなることがあります。特に、発音に重要な役割を果たす舌の動きが制限されると、滑舌に影響が出ることがあります。

・表側からのワイヤー矯正の場合

表側からのワイヤー矯正では、歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を直接貼りつけ、そこにワイヤーを通します。この装置の場合は滑舌に影響を与えにくいとされていますが、これは装置が歯の外側に取りつけられるため、舌の動きを大きく制限することが少ないからです。しかし、装置の厚みによって唇が閉じにくくなる、頬側に違和感を生じる、といったことがあります。また、装置の摩擦によってできた口内炎によって粘膜に痛みが生じ、これにより一時的に発音がしづらくなることもあります。違和感や痛みには個人差がありますが、多くの場合は装置に慣れることで滑舌の問題は徐々に改善されます。

・裏側矯正の場合

一方で裏側矯正は、表側矯正よりも滑舌に影響を与えやすいと言われています。裏側矯正は、歯の裏側にブラケットをつけ、ワイヤーを通す矯正治療方法です。特に裏側矯正は装置が舌側に取り付けられるため舌の動きが制限されやすく、発音に影響が出ることがあります。特に感覚に慣れるまでは「タ行」や「サ行」など一時的に発音がしづらくなることがあります。

- 滑舌を良くするための舌のトレーニング

矯正期間中に一時的に滑舌に影響が出ることはあるかもしれませんが、適切なトレーニングを行うことで改善することができます。ここでは、簡単にできる舌のトレーニング方法をご紹介します。

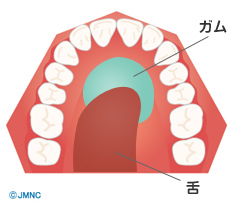

・ガムトレーニング

ガムを使ったトレーニングは、舌の筋肉を鍛えるのに効果的です。以下の手順で行ってみましょう。

- 小さなガムを口に入れて噛む。

- 噛む際に舌を動かして、ガムが歯の間に挟まらないようにする。

- しばらく噛み続けることで、舌の筋肉が鍛えられます。ガムを舌の上で転がしたり、スポット(上顎の前歯の裏側)に押しつけてつぶすなどの動きも入れていくとより効果的です。

このトレーニングを毎日行うことで、舌の動きがスムーズになり、滑舌が改善されるのです。

また、ガムトレーニングは子供の歯並びを成長とともに良くするための訓練方法としてもよく使います

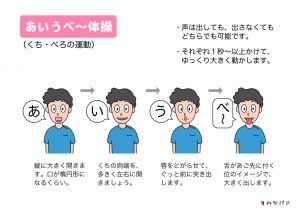

・あいうべ体操

あいうべ体操は、口の周りの筋肉と舌の動きを鍛えるための体操です。以下の手順で行いましょう。

- 「あ」の音を出しながら口を大きく開ける。

- 「い」の音を出しながら口を横に広げる。

- 「う」の音を出しながら唇を突き出す。

- 「べ」の音を出しながら舌を出し、舌先をできるだけ下に向ける。

この一連の動きを1セットとして、1日に10セット行うことを目標にしましょう。あいうべ体操を続けることで口周りの筋肉と舌の動きが鍛えられ、滑舌が改善されることが期待できます。

このあいうべ体操は、普段使わない口腔周囲の筋肉や表情筋も鍛えるので呼吸がらくになったり、加齢による頬のたるみやしわが改善されるという効果もあります。

- まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、ワイヤー矯正が滑舌に影響を与えるかどうかについてご紹介しました。表側からのワイヤー矯正は滑舌に影響を与えにくい一方で、裏側矯正は舌の動きを制限するため発音に影響が出やすい傾向にあります。しかし、ほとんどのケースで装置に慣れることで徐々に改善されていきます。

また、滑舌を良くするためにはガムトレーニングやあいうべ体操などの舌のトレーニングを行うことが効果的です。これらのトレーニングを日常的に取り入れることで、滑舌が改善されることが期待できます。矯正治療を受ける際には、滑舌に影響が出ることもありますが、適切な対策を講じることで快適な治療生活を送ることができるでしょう。もし矯正治療中に滑舌の問題を感じた場合は、担当医に相談することも大切です。アドバイスを受けながら適切な対策を講じていくことで、治療の効果を最大限に引き出しつつ快適な生活を維持することが可能です。

当院ではワイヤー矯正をはじめインビザライン、予防矯正など各種矯正治療を行っております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

医療法人アクアマリン パール歯科医院

院長 藤田陽一

お問合せ・ご予約はこちら

ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。

メールフォームでのご相談

ご予約前のご質問や疑問に

メールでお応えします

※電話での無料お悩み相談は承っておりません。

診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。