インビザラインのアタッチメントが外れたときの対処方法と注意点

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

- はじめに

- アタッチメントが外れた場合の対処方法

- アタッチメントが外れないようにするには

- アタッチメント周囲の磨き方

- ワンタフトブラシの活用

- まとめ

1.はじめに

インビザラインのアタッチメントとは、マウスピースから歯を動かすためにかける力を受け止める白い突起物です。レジンというプラスチックでできています。このアタッチメントは接着剤で歯についていますが、外れてしまうこともあります。

今回は、アタッチメントが外れたときの対処方法や外れないための注意点、さらにはアタッチメント周囲の磨き方についてご紹介します。

2.アタッチメントが外れた場合の対処方法

インビザライン治療中にアタッチメントが外れてしまった場合、まずは慌てずに適切な対応を行うことが大切です。

・歯科医院に速やかに連絡する

もしアタッチメントが外れた場合、早めに通っている歯科医院に連絡しましょう。アタッチメントが外れた状態で治療を続けると予定通りに歯が動かない可能性があるため、できるだけ早く歯科医師の指示を仰ぎましょう。すぐに対応が必要な場合もあれば、次回の定期診察まで待っても問題ない場合もあります。状況に応じた指示を受けることが重要です。

・外れたアタッチメントを保管する

外れたアタッチメントが見つかった場合は、清潔に保管しましょう。再装着が可能な場合があるため、捨てずに歯科医院に持参することが推奨されます。外れたアタッチメントが紛失した場合は新たに作製装着する必要があります。

・マウスピースを装着し続ける

アタッチメントが外れても、すぐにマウスピースの装着をやめる必要はありません。アタッチメントが外れていてもマウスピースを装着することで、たいがいは治療の進行はある程度保たれます。ただし、装着中に違和感がある場合は歯科医院に再度相談してください。装着を続けるかどうかの判断は、歯科医師の指示に従うようにしましょう。

3.アタッチメントが外れないようにするには

アタッチメントが外れてしまう原因は、日常の習慣や食生活、そしてマウスピースの着脱方法にあります。以下の予防策を守ることで、アタッチメントが外れるリスクを減らせる可能性があります。

・硬い食べ物を避ける

アタッチメントは歯に直接接着されているのですが、強い衝撃を受けると外れることもあります。特に硬い食べ物を噛むとアタッチメントに負荷がかかるため、ナッツや氷、硬いキャンディなど噛み応えのある食品は避けるようにしましょう。

・マウスピースの着脱の際に注意する

インビザラインのマウスピースは歯にぴったりフィットするよう設計されています。ですので着脱時に無理な力を加えるとアタッチメントに負担がかかり、外れる原因になります。マウスピースを外す際は急に力を入れて引っ張らず、両手でゆっくりと慎重に取り外すようにしましょう。マウスピースの変形防止にもなります。特にアタッチメントの位置に近い部分を無理に引っ張らないように注意してください。

・歯ぎしりや食いしばりに注意する

歯ぎしりや食いしばりは、アタッチメントに過剰な力を加える可能性があります。これらの癖がある方はアタッチメントが外れやすくなるだけでなく、歯や顎にも負担をかけることがあります。

歯ぎしりの偏印は、浅い睡眠にあります。なるべく深い睡眠ができるように就寝前はリラックスした状態をつくりましょう。

- アタッチメント周囲の磨き方

インビザライン治療中の口腔ケアは、通常の歯磨きよりもさらに注意深く行う必要があります。特にアタッチメントが装着されている部分は凹凸があるため食べかすやプラークが溜まりやすく、むし歯や歯周病のリスクが高まります。アタッチメント周囲のケアには、ワンタフトブラシを活用することがおすすめです。

- ワンタフトブラシの活用

ワンタフトブラシは、通常の歯ブラシでは届きにくい部分を磨くために設計された小型のブラシです。アタッチメントの周囲や歯と歯の隙間、奥歯の裏側などを効果的に清掃することができます。アタッチメント周りは特に汚れが溜まりやすいため、ワンタフトブラシを使うことが効果的です。

・アタッチメント周囲を丁寧に磨く

ワンタフトブラシの小さなヘッドを使って、アタッチメントの周囲やその周辺を細かく磨きます。歯とアタッチメントの境目は特に汚れがたまりやすい箇所なので、優しく円を描くようにブラシを動かして清掃します。力を入れすぎず、軽いタッチで磨きましょう。

・歯と歯ぐきの境目も丁寧に磨く

ワンタフトブラシは、歯と歯ぐきの境目を磨くのにも適しています。アタッチメントがあると歯ぐきとの境目にも汚れがたまりやすくなるため、ブラシを歯ぐきに沿わせて優しく磨くことがポイントです。

- まとめ

インビザライン治療において、アタッチメントが外れてしまうことはない訳ではありません。適切な対処と予防策を講じることで治療の進行をスムーズに保つことができます。インビザライン治療を成功させるために、日々のケアをしっかりと実践していきましょう。

くり返しになりますが、取れたのに気がついたら早めに歯科医院に連絡ください。

インビザラインでの歯列矯正にご興味のある方は、お気軽に当院までお問合せください

当院は、トリートメントコーディネーターという専属のカウンセラーによるカウンセリングも行っております。

医療法人アクアマリン パール歯科医院

院長 藤田陽一

プラークが歯石になるまで

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

今回は、プラークが歯石になるまでについてご紹介します。

歯石は自分では取れない、というのはなんとなく聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。プラークとの違いも含めて知っておきましょう。

- プラークとは

「食べかす=プラーク」ではありません。食べかすがついてから8~24時間ほどすると、それをエサに細菌が繁殖してプラークに変化します。プラーク1mgに1億個の細菌が存在しているため、細菌の塊と言われているのです。また、プラークは乳白色をしていてネバネバしていますが、ご自身での歯磨きで落とすことは可能です。

- 歯石とは

歯石とは、プラークが石灰化して石のように硬くなったものです。歯ぐきの上の見えている部分についているものを「歯肉縁上歯石」、歯ぐきの下の見えない部分についているものを「歯肉縁下歯石」といいます。歯石が直接むし歯や歯周病の原因になることはありませんが、歯石の表面がザラザラしているためその凹凸にプラークがたまり、細菌が繁殖してしまいます。

- プラークが歯石になるまで

食べかすがプラークになってからさらに4~8時間ほどすると、唾液に含まれるカルシウムやリン酸によって石灰化がはじまります。すぐに硬化するわけではありませんが、少しずつ硬くなっていき、約2週間後には完全な歯石となります。歯石になると歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどでは落とせないため、歯科医院で専用の機器でクリーニングしてもらう必要があります。歯石を除去できる機器には、超音波スケーラー、ハンドスケーラー、エアスケーラーなどがあります。

- まとめ

今回は、プラークが歯石になるまでについてご紹介しました。

プラークを歯石にしないために大切なことは、隅々まで丁寧に歯を磨くことです。正しく磨けているか不安な方は、歯科衛生士にチェックしてもらいましょう。

定期検診やクリーニングのご予約は、お気軽に当院までお問合せください

インプラント治療症例ブログ6 (前編)

川崎区にある歯医者 パール歯科医院 院長の藤田です。私は日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医を取得しております。当院ではインプラント治療・矯正治療など自費治療に力を入れています。

今回は当院のインプラント症例を2回に分けて、お話をさせて頂きます。

目次

- はじめに

- 症例紹介

- 治療計画

- インプラント埋入手術とサイナスリフト・ラテラルウィンドテクニック詳細

1.はじめに

両側奥歯が咬めなくなってしまった患者様のインプラント治療についてお話しさせていただきたいと思います。こちらの患者様ですが、左下奥歯と右上奥歯が欠損しており、かみ合う力が前歯に集中し前歯の動揺やかみ合わせの位置(咬合高径)の低下も見られていました。

2.インプラントを用いて審美性の獲得と正しいかみ合わせの回復をはかった症例

A case in which implants were used to achieve aesthetic results and restore correct occlusion

症例の概要

患者 60歳 女性

全身疾患等 無し 非喫煙者

主訴

前歯を綺麗にしたい

左上3本連結した歯が揺れている

奥歯でしっかり咬めるようにしたい

肩がこりやすい

歯ぎしりがひどい

3.治療計画

初診時患者様に説明内容

1口腔内のレントゲン検査・歯周組織検査・口腔内写真等検査を行う

2歯周治療から始めて、奥歯にはインプラントを用いるこの際、右上奥歯の骨は危弱なのでラテラルウィンドテクニックを用いる

3左上動揺ブリッジは歯周組織の状態、咬合状態、患者様の希望等を鑑み慎重に治療方針を決めていく

3残存歯の咬合負担を軽減するため、前歯も含めて仮歯に置き換え正しいかみ合わせ位置に誘導する

4順次仮歯をセラミックに置き換える

5メインテナンス

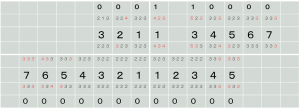

1回目歯周検査

左上前歯3本連結のブリッジは歯周ポケット深めで動揺もみられます

奥歯でのかみ合わせがほぼないため、かみ合う力が前歯に集中しているようです。その結果前歯に動揺が出たり上下のかみ合わせの位置(咬合高径)の低下がみられます

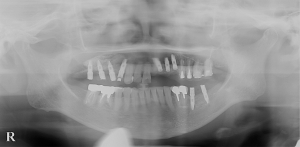

初診時のパノラマエックス線写真です右上の臼歯が広範囲に欠損しています。長時間経過しているため上顎洞の拡大がみられます。上顎洞とは鼻の横にある副鼻腔の一つで、加齢や歯の欠損で拡大傾向を示すのです。上顎臼歯部にインプラントの埋め込み手術をする際、その難易度を大きく左右する要因です。

2回目歯周病検査

歯周病の初期治療を慎重に進めます。極端に進行しているわけではありませんが、4㎜以上の歯周ポケットがまだ残っていますし、ポケットからの出血しているところも数多くみられます。ブラッシング指導と歯石除去、生活習慣の指導等を行いました。

3回目歯周病検査

2回目歯周病検査の後、出血部位と深い歯周ポケット中心に歯肉縁下の歯石除去(SRP)を行いました。

その後3回目の歯周病検査となります。1回目と比べ深い歯周ポケットは、8ヶ所→4か所、出血部位は34ヶ所→20ヶ所に減少しました。左上前歯ブリッジのポケットからの出血、動揺はあまり好転しませんでした。含め審美的な観点と患者様の希望も考え抜歯インプラントという治療計画をたてました。

治療計画具体的な流れ

歯周病治療後

1左下奥歯2本インプラント

2右上奥歯3本インプラント ラテラルウィンドテクニックを用いたサイナスリフト応用

3左上前歯抜歯と同日に3本インプラント同日仮義歯装着

4奥歯インプラントと骨の結合を待って、仮歯装着し奥歯での咬合回復

5金属の詰め物・被せ物を順次仮歯に置き換え正しい咬み合わせの位置に戻す

6審美性と金属アレルギーを考え、順次仮歯をセラミックに置き換え

奥歯によるかみ合わせが、左右ともに喪失しています。この状況が長く続くとかみ合わせの位置(咬頭嵌合位)がどんどんずれていきます。顎の関節を中心とした本来のかみ合わせ(中心位)と咬頭嵌合位の一致というのは実際難しいのですが、当然そのずれは少ないに越したことはありません。ということで奥歯のインプラントからはじめました。

4.インプラント埋入手術とサイナスリフト・ラテラルウィンドテクニック詳細

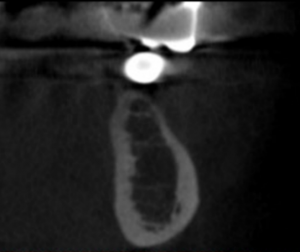

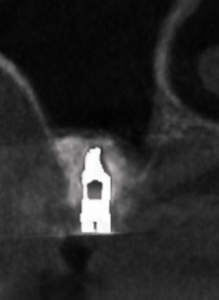

左下奥歯にはインプラントを2本埋入します。その術前CTレントゲン写真、つまり輪切りにした写真です。埋め込む位置の骨の頬舌的狭窄がうかがえます。骨の上に丸く写った透過像は、金属球を埋め込んだマウスピースを装着して撮影したものです。理想のインプラント埋め込み位置を確認します。

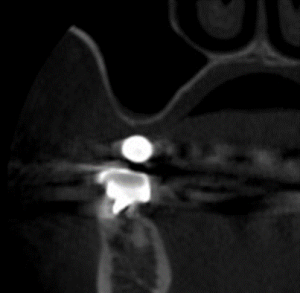

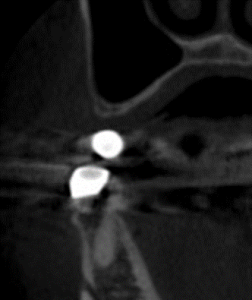

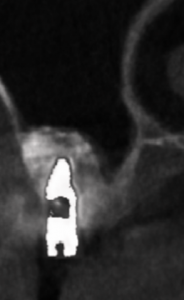

埋入後のパノラマレントゲン写真です。インプラントとかみ合うべき、上顎奥歯は長期間にわたりかみ合いが喪失していたため、歯が下方に伸びています。右上上顎洞の拡大を確認するためCTレントゲン写真も撮影しました。

5.左下インプラント埋入手術詳細

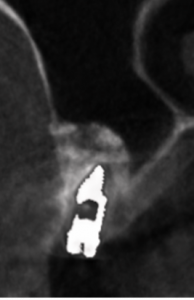

右上臼歯部は4本のインプラントを埋め込みます。骨の状態は約2㎜程度で、薄いこと極まりない状態です。

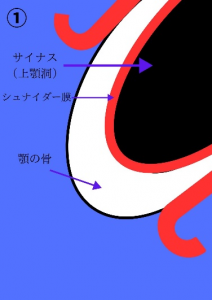

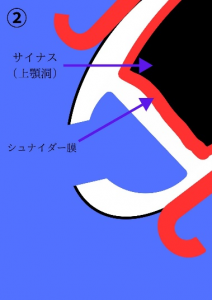

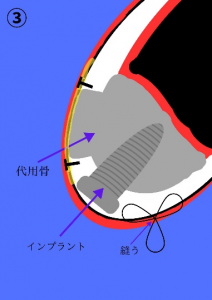

サイナスリフト・ラテラルウィンドテクニック(下図)という術式を用いてインプラントを埋入することになりました。

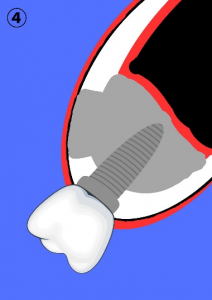

サイナスリフト・ラテラルウィンドテクニックを併用した術式でインプラントを埋入しました。

使用したインプラントは、表面がハイドロキシアパタイトという骨との親和性がたいへん高い材料がコーティングされているタイプです。

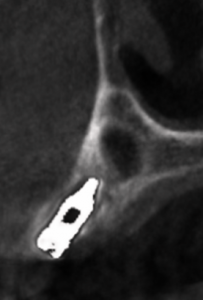

インプラント埋入直後のパノラマエックス線写真です。骨が十分にある方向を狙って埋入しました。

今回は前編ということで、サイナスリフト・ラテラルウィンドテクニックを併用したインプラント埋入手術まで、お話させて頂きました。

次回はその後の実際に歯が出来上がり、食事などができるようにするためのところからお話させて頂きます。

パール歯科医院では、患者様が安心してインプラント治療を受けられるよう、安全性に重きを置いて治療を行っています。これまでに多数の症例を扱ってきた実績もございますので、治療方法や費用についてのご相談はお気軽にお問合せ下さい。

パール歯科医院 インプラント治療7つのこだわりについて

https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/implant2/

パール歯科医院 インプラント症例について

https://www.pearl-dental-clinic.net/case/

パール歯科医院

日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医

院長 藤田陽一

歯周病とビタミンの関係

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

- はじめに

- 歯周病に関連があるビタミン

- ビタミンCとは

- 歯周病とビタミンCの関係について

- ビタミンEとは

- 歯周病とビタミンEの関係について

- ビタミンCとビタミンEの摂取方法

- まとめ

1.はじめに

今回は、歯周病の予防あるいは治療の過程でビタミンがたいへん重要である事をご紹介します。

歯周病は歯を支える組織が炎症を起こし、最終的には歯を失う可能性のある疾患です。歯を失う原因として最も多い病気であるため、歯周病を予防することは全身の健康を維持するためにも非常に重要となります。適切な口腔ケアや定期的な歯科検診は歯周病の予防に欠かせませんが、食生活も重要な要素の一つです。特にビタミンは、歯と歯ぐきの健康を保つために重要な役割を果たします。歯周病に関連の深いビタミンCとビタミンEについて知っておきましょう。

2.歯周病に関連があるビタミン

ビタミンは体のさまざまな機能をサポートし、健康を維持するために必要不可欠な栄養素です。歯と歯ぐきの健康に特に重要なビタミンは、ビタミンCとビタミンEです。これらのビタミンはカルシウムの働きを助けるだけでなく、歯周病の予防や治療にも大きな影響を与えます。

3.ビタミンCとは

ビタミンC(アスコルビン酸)は、水溶性ビタミンの一つで、抗酸化作用が強く、免疫機能を高める働きがあります。体内でコラーゲンを合成する際に必要なビタミンであり、皮膚や血管、骨などの組織の健康を保つために欠かせません。特にビタミンCには「コラーゲン合成促進効果」があります。コラーゲンには歯と歯茎と歯槽骨を結びつける役割があるのです。ビタミンCは体内で合成することができないため、食事やサプリメントを通じて摂取する必要があります。

4.歯周病とビタミンCの関係について

歯周病の予防と治療において、ビタミンCは非常に重要な役割を果たします。コラーゲンは、歯ぐきや歯を支える骨の強度を保つために必要なタンパク質です。ビタミンCが不足すると、コラーゲンの生成が不十分になり、歯ぐきが弱くなりやすくなります。

さらに、ビタミンCは抗酸化作用を持ち、体内のフリーラジカルを中和する働きがあります。フリーラジカルは、細胞を傷つけ、炎症を引き起こす原因となります。ビタミンCの抗酸化作用により、歯ぐきの炎症を抑え、歯周病の進行を防ぐことができます。

また、ビタミンCは血管の廊下を抑えるアンチエイジング効果もあるのです。

5.ビタミンEとは

ビタミンEは脂溶性ビタミンの一つで、強力な抗酸化作用を持っています。細胞膜の脂質を酸化から守ることで、細胞の健康を維持する働きがあります。ビタミンEはアーモンドやヒマワリの種、ほうれん草、ブロッコリーなどの食物に多く含まれています。

6.歯周病とビタミンEの関係について

ビタミンEは、歯周病の予防と治療においても重要な役割を果たします。その主な作用は抗酸化作用と血行促進です。

・抗酸化作用

ビタミンEは体内のフリーラジカルを中和し、細胞の酸化ストレスを軽減します。酸化ストレスは歯周病の原因となる細菌の活動を促進し、炎症を引き起こす要因となります。ビタミンEの抗酸化作用により細菌の活動を抑え、炎症を軽減することができます。

・血行促進作用

ビタミンEは血行促進作用を持っています。血行が良くなることで、歯ぐきや歯を支える骨に必要な栄養素や酸素が十分に供給されます。これにより歯ぐきの健康が保たれ、歯周病の進行を防ぐことができます。

こちらもビタミンCと同様に血管の老化を抑えるアンチエイジングの効果が期待できます。

7.ビタミンCとビタミンEの摂取方法

ビタミンCとビタミンEを適切に摂取することは、歯周病の予防と治療に非常に重要です。

・ビタミンCの摂取方法

ビタミンCは、柑橘類(オレンジ、レモン、グレープフルーツ)やキウイフルーツ、パプリカ、ブロッコリー、いちごなどに多く含まれています。これらの食品を積極的に取り入れることで、ビタミンCの摂取量を増やすことができます。また、食事だけで十分なビタミンCを摂取できない場合は、サプリメントを利用することも一つの方法です。ただし、過剰摂取には注意が必要です。

・ビタミンEの摂取方法

ビタミンEは、アーモンド、ヒマワリの種、ヘーゼルナッツ、ほうれん草、ブロッコリー、カボチャなどに多く含まれています。これらの食品をバランスよく摂取することで、ビタミンEの摂取量を増やすことができます。また、ビタミンEもサプリメントとして摂取することができますが、適切な量を守ることが重要です。

8.まとめ

今回は、歯周病とビタミンの関係についてご紹介しました。歯周病の予防と治療には、適切な口腔ケアとともに栄養バランスの取れた食事が欠かせません。特に、ビタミンCとビタミンEは歯周病に対する重要な役割を果たします。日常の食事にこれらのビタミンを豊富に含む食品を取り入れることで歯周病のリスクを低減し、口腔内の健康を維持しましょう。

また、ビタミンCやEだけではなく、カルシウム・マグネシウム、ビタミンBやKも歯周組織の健康に重要な役割を果たすのです。

そして歯周病を予防するために、毎日の丁寧なセルフケアに加え、定期的に歯科医院で検診やクリーニングを受けることが欠かせません。

定期検診やクリーニングのご予約は、お気軽に当院までお問合せください

医療法人アクアマリン パール歯科医院

院長 藤田陽一

お問合せ・ご予約はこちら

ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。

メールフォームでのご相談

ご予約前のご質問や疑問に

メールでお応えします

※電話での無料お悩み相談は承っておりません。

診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。