歯並びが体調不良の原因に?【川崎市・小島新田】で学ぶ矯正と健康の深い関係

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩 1 分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛 生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

1. 歯並びと体調の意外なつながり

2. 噛み合わせの乱れが招く全身への影響

3. 姿勢や呼吸との深い関係

4. 大人の矯正が注目される理由

5. 子どもの成長期にこそ知っておきたいこと

6. 健康のための矯正治療の新しい考え方

7. 歯並びとメンタルヘルスの関係

8. まとめ~パール歯科医院の特徴と取り組み~

歯並びと体調の意外なつながり

歯並びは単なる審美的な問題と考えられがちですが、実は全身の健康と深く結びついてい ます。歯がガタガタしていたり噛み合わせがずれていたりすると、食べ物をしっかり噛め ずに胃や腸に負担をかけてしまいます。また、噛み合わせの不良は顎や顔の筋肉のバラン スを崩し、慢性的な頭痛や肩こりにつながることもあります。歯並びは体の調子を左右す る重要な鍵と言えるのです。

噛み合わせの乱れが招く全身への影響

噛み合わせが悪いと、顎の関節や筋肉に無理がかかります。その結果、口を開けにくくな ったり、顎の関節から音がする「顎関節症」を引き起こす場合があります。さらに、顎と 首、肩の筋肉はつながっているため、バランスを崩すと筋肉の緊張が連鎖的に広がり、肩 こりや首の痛みを招きます。「整体に通っても治らない肩こりの原因が歯並びにあった」と いうケースも珍しくありません。

姿勢や呼吸との深い関係

歯並びや噛み合わせは、姿勢や呼吸の仕方にも影響を及ぼします。例えば、下顎が後退し ていると気道が狭くなり、無意識に口呼吸になりがちです。口呼吸は口内を乾燥させ、虫 歯や歯周病のリスクを高め、いびきや睡眠時無呼吸症候群の原因にもなります。また、噛 み合わせが崩れると体の重心がずれて猫背や腰痛を引き起こすこともあります。つまり、 歯並びは「見た目」以上に体の機能や生活の質に直結する要素なのです。大人の矯正が注目される理由

矯正治療といえば子どものうちに行うものというイメージがありましたが、最近では大人 になってから矯正を始める方が増えています。その背景には「健康のために歯並びを整え たい」という意識の高まりがあります。社会人の方でも取り入れやすい透明なマウスピー ス型矯正装置の普及も追い風となり、目立ちにくく快適に治療を続けられる選択肢が広が りました。矯正を通じて噛み合わせが整うと消化が良くなり、睡眠の質や集中力の向上な ど、健康面でのメリットも実感できる方が少なくありません。

子どもの成長期にこそ知っておきたいこと

子どもの成長期は歯や顎の発育が大きく進む大切な時期です。このタイミングで適切な矯 正を行うと、将来の抜歯や大掛かりな治療を避けられる可能性が高くなります。早期に介 入することで顎の成長をコントロールし、自然な歯並びに導くことができるのです。ま た、歯並びを整えることで咀嚼力が高まり、栄養の吸収もスムーズになり、集中力や学習 意欲にも良い影響を与えると考えられています。「見た目」ではなく「成長と健康」を支え るのが子どもの矯正の大きな役割なのです。

健康のための矯正治療の新しい考え方

近年の矯正治療は単なる審美目的にとどまらず、全身の健康を守るための医療として注目 されています。噛み合わせが正しくなることで消化器への負担が減り、代謝や栄養バラン スが整いやすくなります。さらに、気道が確保されることで睡眠の質が改善され、免疫力 や集中力が向上するという報告もあります。矯正治療は「歯を動かす」だけでなく、生活 全般の質を底上げする可能性を秘めているのです。健康寿命を延ばしたいという観点から も、歯並びの改善は重要なテーマといえるでしょう。

歯並びとメンタルヘルスの関係

見落とされがちですが、歯並びは心の健康とも結びついています。口元にコンプレックス があると、人前で笑うことや話すことに自信が持てず、心理的なストレスや自己肯定感の 低下を招きます。逆に、矯正で歯並びが整うと、自然に笑顔が増え、人とのコミュニケー ションがスムーズになったという声も多く聞かれます。「笑顔に自信が持てること」は心身 の健康を支える大切な要素であり、矯正治療のもうひとつの大きな価値といえるでしょ う。

まとめ~パール歯科医院の特徴と取り組み~

パール歯科医院では、矯正治療を通じて見た目の改善だけでなく**「よく噛める」「しっか り呼吸できる」体づくり**をサポートしています。患者さま一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立て、矯正治療の意義をわかりやすく説明し、納得いただいたうえで治療を進 めています。また、歯科医師と歯科衛生士が連携し、治療中も口腔ケアや生活習慣の指導 を行うことで、矯正の効果を最大限に引き出せるよう努めています。川崎市・小島新田エ リアで「健康のための矯正」を考えている方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

ネット予約:https://www.pearl-dental-clinic.net/first/

パール歯科医院

院長 藤田 陽一

院長紹介:https://www.pearl-dental-clinic.net/dr/

まだ間に合う!川崎市・小島新田で秋から始めるインプラントのススメ

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩 1 分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛 生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

1. 秋から始めるインプラント治療の魅力

2. インプラントが人生にもたらす変化

3. 川崎市・小島新田で選ばれる理由

4. 安心の診断と最新技術

5. 費用と治療期間のリアル

6. まとめ:当院での特徴

秋から始めるインプラント治療の魅力

秋は気温や湿度が落ち着き、体調が安定しやすい季節です。手術後の体の回復にも好条件 であり、無理なく治療を始めやすい時期といえます。また、年末年始にかけて忙しくなる 前にスタートできるため、治療計画を立てやすいという利点もあります。さらに秋に始め れば、春先には食事を快適に楽しめるようになる可能性も高まります。四季を考えた治療 スケジュールは、実はインプラント成功への大切なポイントなのです。

秋は季節の変わり目で体調管理がしやすく、術後の回復が安定するだけでなく、気温の変 動による感染症リスクも比較的低いため、安心して手術に臨めます。さらに秋から治療を 始めることで、冬の間に骨とインプラントの結合が進み、春には日常生活に支障のない快 適な口腔環境が整いやすくなります。

インプラントが人生にもたらす変化

インプラントは失った歯の代替手段であると同時に、日常生活の質を大きく改善する存在 です。入れ歯のように外れる心配がなく、しっかりと噛めるため、食事の幅が広がりま す。 特にお肉やフランスパンなど噛み応えのあるものを「おいしい」と感じられるのは大 きな喜びです。さらに、自然な見た目によって笑顔に自信が生まれ、人前で話す場面でも 安心感が得られます。これは単なる口の機能回復にとどまらず、人生そのものを前向きに 変えていく治療なのです。

噛む力を回復することで消化機能や栄養吸収も改善され、体全体の健康維持にもつながり ます。また、自然な見た目を取り戻すことは、仕事や人間関係においても自信につなが り、心理的ストレスを軽減します。インプラントは、体と心、両方の健康を支える重要な 治療です。

川崎市・小島新田で選ばれる理由

小島新田駅周辺は、川崎市内でも地域密着型の歯科医院が多く、通院しやすさが魅力で す。 パール歯科医院は駅徒歩 1 分という立地で、忙しい方でも通院負担が少ないのが特徴 です。さらに、地域に根ざしてきた実績と、患者さま一人ひとりに合わせた治療プランの 提案により、多くの方から信頼をいただいております。インプラント治療は数ヶ月にわた り通院が必要ですが、アクセスの良さと丁寧なフォロー体制が安心感につながっていま す。

当院では患者さまのライフスタイルに合わせて通院プランを柔軟に設定し、平日だけでな く土日にも対応可能な場合があります。また、患者さまの不安や疑問を丁寧にヒアリング することで、安心して治療に臨める環境を整えています。地域に根差した医療として、信 頼と安心を重視しています。

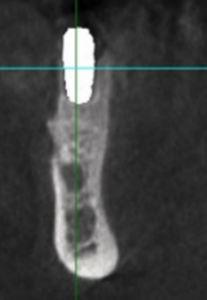

安心の診断と最新技術

インプラント治療の成功には、精密な診断が欠かせません。当院では歯科用 CT を用い、 骨の状態や神経の位置を正確に把握した上でシミュレーションを行います。これにより、 手術時のリスクを最小限に抑えることができます。また、手術中も滅菌環境を徹底し、患 者さまが安心して受けられる体制を整えています。さらに、治療後のメンテナンスも含め て長期的にサポートすることで、10 年先、20 年先まで健康な口腔環境を維持することを 目指しています。

最新のデジタル技術を活用し、治療計画の正確性を高めるだけでなく、患者さまに完成イ メージを可視化して説明することで、不安や疑問を減らす取り組みも行っています。こう した先進的かつ安心感のある治療体制が、多くの患者さまに選ばれる理由です。

費用と治療期間のリアル

インプラントは自由診療のため費用は決して安くはありません。しかし、一度治療が成功 すれば、しっかり噛める機能や自然な見た目が長期間保たれるため、長い目で見ればコス トパフォーマンスに優れています。また、治療期間は骨の状態や体質によって異なります が、平均して数ヶ月から半年程度です。秋に始めれば翌年の春や夏には快適な食生活を取 り戻せるケースも多く、計画的に取り組む価値があります。

治療費は分割払いも可能であり、ライフスタイルや予算に応じて柔軟に対応しています。 また、インプラントは長期的なメンテナンスを行うことで 10 年以上快適に使えることが 多く、初期投資以上の価値が期待できる治療です。早めに検討することで、長期的な健康 投資につながります。

まとめ:当院での特徴パール歯科医院では、地域に密着した安心の環境、精密な診断と最新技術、そして患者さ まに寄り添う姿勢を大切にしています。歯を失ったままにしておくと、噛み合わせや全身 の健康にも影響が及びます。だからこそ、まだ間に合う今この秋から、インプラントを検 討されることをおすすめします。人生の質を高める大切な一歩を、ぜひ一緒に踏み出しま しょう。

ネット予約:https://www.pearl-dental-clinic.net/first/

パール歯科医院

院長 藤田 陽一

夏休みがチャンス!川崎市・小島新田で始める子どもの矯正治療

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩 1 分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

子どもの歯並びや噛み合わせが気になりながらも、忙しい日々の中でつい後回しになってしまっている親御さんは多いのではないでしょうか。そんな保護者の方にとって、長期休みである「夏休み」は矯正治療を始める絶好のタイミングです。

今回は、なぜ夏休みが矯正スタートに向いているのか、子どもの矯正の効果や重要性、そして当院で行っている具体的な取り組みについて詳しくご紹介いたします。

目次

- 夏休みが小児矯正のスタートに最適な訳

- 子どもの矯正治療の必要性について

- 小児矯正の種類と特徴

- 矯正を始める最適な年齢とは

- 矯正中の通院や生活とブラッシングについて

- パール歯科医院の小児矯正に対するこだわり

- まとめ|パール歯科医院で安心して矯正を始めるために

1.夏休みが小児矯正のスタートに最適な訳は

夏休みは、学校が休みのためスケジュールに余裕ができ、通院や治療スケジュールを柔軟に調整しやすい時期です。また、初期の矯正治療では、装置に慣れるまでに違和感が伴うことがあります。登校しながらだと負担に感じることもありますが、夏休み期間中であれば家でリラックスしながら慣れていくことができます。

さらに、装置の調整後のケアや食事指導も、家庭でじっくり行いやすく、家族の皆さんのサポートもしやすい環境です。このタイミングをうまく活かすことで、お子さんの治療スタートがスムーズになり、良い習慣を身につけるきっかけにもなります。

2.子どもの矯正治療の必要性について

最近の子どもは昔と比べて軟い食べ物ばかり食べるようになりました。それにより、顎が小さくなってきた結果、歯並びが悪いお子さんが増えてきています。歯が重なって生えたり、出っ歯や受け口になったりといった状態は、見た目だけでなく、むし歯や歯周病のリスクの増加、発音障害、咀嚼機能の低下顔面の骨や筋肉の発育不良など健康面にも影響します。

特に小児期は、顎の成長が盛んな時期でもあり、このタイミングで正しい方向へ導くことができれば、将来の歯列や噛み合わせに良い影響を与えることができるのです。大人になってからの矯正と比べて、治療期間も短く済む可能性が高くはを抜いてスペースをつくる必要性も小さくなります。

3.小児矯正の種類と特徴

当院で行っている小児矯正は、顎の骨や筋肉の成長期の子どもを対象にした早期矯正です。これは、顎の成長を促しながら永久歯がきれいに並ぶスペースを確保することを目的としています。

使用する装置はお子さん一人ひとりの状態に合わせて歯科技工士に作ってもらいます。取り外しが可能な予防矯正装置や、必要に応じて固定式の拡大装置などを使い、痛みや負担を最小限に抑えたやさしい矯正治療を心がけています。

4.矯正を始める最適な年齢とは

小児矯正の開始時期は、一般的に 4歳から 12歳くらいが目安と言われています。ただし、すべての子どもに当てはまるわけではなく、個々の成長スピードや歯の生え変わりの状況により最適なタイミングは異なります。できれば犬歯が生えてくる9歳前に越したことはありません。

そのため、まずは早めに歯科医院での相談を受けることが大切です。定期的な検診の中で経過を見守りながら、適切な時期に治療を開始することが、自然で効果的な矯正につながります。

当院では、無料相談を行っています

5.矯正中の通院や生活とブラッシング

矯正中は、1か月に一度の通院が必要になります。パール歯科医院では、通いやすい立地と柔軟な予約体制を整えているため、お忙しいご家庭でも無理なく通院いただけると思います。また、矯正装置をつけた後の食事や歯磨きについても、当院の歯科衛生士が丁寧に指導します。お子さんが自分でケアできるようになることも、矯正治療を通じて得られる大きな成長です。

歯並びがよくなってもむし歯ができていまったら本末転倒です。

6.パール歯科医院の小児矯正に対するこだわり

当院では、お子さんの将来を見据えたトータルな視点で矯正治療を行っています。単に歯を動かすのではなく、顎の成長や生活習慣、咬み合わせ、姿勢、呼吸、舌の使い方まで含めた包括的なアプローチを心がけています。

さらに、基本担当制による一貫したケアを大切にしており、毎回同じ歯科医師・歯科衛生士が経過を見守ることで、小さな変化にも気づきやすく、安心して通っていただける環境を整えています。子どもとの信頼関係を築きながら進めることで、治療への不安を和らげ、前向きな気持ちで通院していただけます。

7.まとめ|パール歯科医院で安心して矯正を始めるために

歯並び、咬み合わせは重視から永久歯の生え変わりの時期が大変重要です。この時期に顎の骨や筋肉の成長を促し、口呼吸等の悪習癖を早期に防ぐことで、歯並びは簡単によくなります。そしてきれいな歯並びでは正しいかみ合わせへと通じます。歯の寿命は歯周病・むし歯のほかに咬み合わせも大きく関わってきます。つまり歯並びが悪いと歯の喪失が速く来てしまうのです。将来的に入れ歯やインプラントを避けるためにも早い時期の矯正治療はおすすめなのです。

夏休みという特別な時間を活かし、将来にわたって笑顔と健康を守る第一歩を踏み出してみませんか?

パール歯科医院では、ご家族全員が安心して通える環境と、専門的なサポート体制を整えて、皆さまのご来院をお待ちしております。

ネット予約はこちらから: https://www.pearl-dental-clinic.net/first/

パール歯科医院

院長 藤田 陽一

夏のうちに噛める喜びを!【川崎市・小島新田】で始めるインプラント治療の第一歩

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩 1 分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

「歯がないままで放置されている。でも入れ歯にはしたくない」「以前つくった入れ歯が合わない」といったお悩みを抱えていませんか?そんな方にとって、インプラント治療は人生を変える選択肢です。そして、意外に知られていないのが、「夏」はインプラント治療を始めるのに適した季節であるということ。今回は、夏のうちにお食事をおいしく食べる喜びを取り戻すためのインプラント治療の第一歩について、わかりやすくご紹介します。

目次

- インプラント治療ってなに?失った歯の解決策

- 夏に治療を始める長所とは

- インプラントがもたらす 大きな喜び

- インプラント治療の流れと期間

- 手術が不安な方へのサポート体制・麻酔について

- パール歯科医院が選ばれる理由について

- まとめ|この夏、“噛める生活”を取り戻しませんか?

インプラント治療ってなに?失った歯の解決策

インプラントとは、歯を失った部分にチタン製の人工の歯根(インプラント)を埋め込み、上部に人工の歯(上部構造物)を装着する治療法です。顎の骨に結合されるため、天然歯に近い噛み心地と見た目が得られるのが最大の特徴です。

従来の入れ歯やブリッジと異なり、周囲の歯を削る必要がなく、自分の歯のようにしっかり噛めるのが魅力です。咀嚼力が回復することで、今まで食べられなかったステーキやお刺身等健康的な食生活も取り戻すことができます。

夏に治療を始める長所は

意外に思われるかもしれませんが、夏はインプラント治療のスタートに最適な時期です。なぜなら、治療開始から手術、定着までには一定の時間が必要であり、この期間を夏から始めておくことで、秋や冬には本格的に噛める生活が戻る可能性が高まるからです。

また、夏季休暇などを利用すれば、仕事や学校への影響も最小限に抑えられます。初期の治療や手術後の数日間を自宅で安静に過ごす時間を確保しやすいのも、この季節ならではの利点です。

インプラントがもたらす 大きな喜び

第一に挙げられるのは、「しっかり噛める」という食事の喜びです。インプラントはズレたり外れたりすることがなく、硬い食べ物やお肉などもストレスなく噛むことができます。第二に、「自然な見た目」です。人工の歯は、周囲の歯に合わせて一人ひとりに合わせて作られるため、まるで自分の歯のように自然な仕上がりになります。笑顔に自信が持てるようになる方も多くいらっしゃいます。

そして第三に、「心の安心感」です。歯を失ったままにしていると、他の歯の位置がズレたり、噛み合わせが悪くなったりと、さらなるトラブルにつながることもあります。インプラントはそうした不安を減らし、長期的な口腔の安定に貢献します。

インプラント治療の流れと期間

治療の流れは大きく分けて 3 段階です。まずはカウンセリングと精密検査を行い、患者さまの骨の状態や口腔内環境を確認します。ここで治療計画を立て、ご希望や不安にしっかり寄り添います。

次に、インプラント体を顎の骨に埋め込む手術を行います。手術自体は局所麻酔で行われることがほとんどで、痛みも思ったほどではないとおっしゃる方が多いです。手術後は 3か月〜6 か月程度の治癒期間を経て、人工歯を装着します。

個人差はありますが、トータルで 4〜8 か月程度が治療の目安です。この治癒期間をしっかり取ることで、インプラントが骨としっかり結合し、安定した噛み心地が得られます。

手術が不安な方へのサポート体制・麻酔について

インプラント手術に不安を感じる方も少なくありません。当院では、術前の説明を徹底し、疑問や不安に一つひとつ丁寧にお答えすることを大切にしています。また、必要に応じて CT 撮影などの高度な診断機器を使い、安全性と成功率を高めています。

さらに、痛みの軽減にも配慮し、麻酔方法や術後ケアについても細かく対応しておりま す。治療のペースもご希望に合わせて無理なく進められるよう配慮していますので、どうぞ安心してご相談ください。

パール歯科医院が選ばれる理由について

パール歯科医院では、インプラント治療においても一人ひとりの生活背景や健康状態に寄り添った治療方針を大切にしています。**インプラントを単なる「歯を埋める治療」としてではなく、患者さまの人生を豊かにするサポートとして捉えているのが当院の特徴で す。

また、駅から徒歩 1 分という通いやすさも、ご高齢の方や忙しい方にとって大きなメリットです。予約制で待ち時間も少なく、清潔でリラックスできる院内環境も、多くの患者さまにご好評をいただいております。

まとめ|この夏、“噛める生活”を取り戻しませんか?

歯を失ったままでいることは、見た目や食事だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼします。インプラントの咀嚼能率は、ご自分の歯と比べほぼ変わらないのです。ブリッジだと70%程度、入れ歯だと10~15%に低下してしまいます。ということは、インプラント以外では肉や魚や野菜が食べずらく、炭水化物に偏った食生活になりがちです。

その結果蛋白質ぶそくで筋肉がおとろえ、老化が早まったり野菜からの食物繊維やビタミンが十分に摂取できなくなり、生活習慣病が進んでしまいます。インプラント治療は、そうしたお悩みを根本から解決できる現代の治療法です。そして、その第一歩を踏み出すには、夏というタイミングがぴったりです。

「もっと早くやればよかった」と多くの患者さまが口にするインプラント治療。この夏、ご自身の健康と生活の質を見つめ直し、“噛める喜び”を取り戻すきっかけにしてみませんか?

ネット予約はこちらから: https://www.pearl-dental-clinic.net/first/

パール歯科医院

院長 藤田 陽一

インビザラインで叢生は治せる?八重歯は治すべき?

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師•歯科衛 生士があなたの健康をサポートいたします。

今回は、八重歯をはじめとするガタガタ歯並びの原因や放置によるリスク、そしてマウスピース矯正といわれているインビザラインで の治療可能性についてご紹介します。

- はじめに

- 叢生とはどんな歯並び?

- インビザラインで叢生は治せる?

- 八重歯は治した方がいいの?

- インビザラインによる八重歯の治療は?

- 叢生・八重歯の治療を始めるベストタイミングとは?

- まとめ

1.はじめに

歯並びの悩みの中でも特に多いのが「前歯がガタガタしている」「歯が重なったり捻じれて見える」 といった叢生(そうせい)といわれているものです。また、日本人に多く見られる「八重歯」も、そのひとつといえます。以前はワイヤー矯正が主流でしたが、近年は目立ちにくく、取り外し可能な マウスピース矯正「インビザライン」が選ばれる機会も増えてきました。では、インビザ ラインで叢生や八重歯は治せるのでしょうか?また、八重歯は治療すべきものなのでしょうか?

2.叢生とはどんな歯並び?

叢生とは、歯がきれいに並ばず、デコボコに重なって生えている歯並びのことを指します。 よく見られる例としては、前歯が重なっていたり、歯が斜めに生えていたり、歯列が不ぞろいになっているなどです。叢生の一種として、「八重歯」も分類されます。叢生の主な 原因としては、

- 顎が小さいために歯が並ぶスペースが足りない(これは小児期の食生活に起因されます)

- 乳歯の早期脱落や、生え変わりの異常(これは乳歯のむし歯が原因です)

- 遺伝的な要因(親が叢生だと子どももなりやすい)

などが挙げられます。見た目の問題だけでなく、歯と歯が重なっていることで磨き残しが 多くなり、むし歯や歯周病のリスクが高くなるという問題もあります。

さらには、咬み合わせにも問題が波及します。

3.インビザラインで叢生は治せる?

インビザラインで叢生は治療可能です。ただし、叢生の程度によって治 療の難易度や期間が異なります。インビザラインは、透明なマウスピースを1〜2週間ごとに交換しながら、少しずつ歯を移動させていく矯正方法です。このマウスピースは、専用ソフトで歯の動きを事前にシミュレーションし、アメリカの研究所に送った後患者様ごとの治療計画に基づいて作成さ れます。

- 歯が少し重なっている程度

- 歯列の幅の拡大や歯の傾きの調整で並びそうなケース

このような場合、インビザラインだけで十分な改善が見込め、治療期間も6〜12か月程度 で終わることが多いです。

- 歯が大きく重なっている

- 歯が並ぶスペースが明らかに足りない

- 抜歯が必要なケース

このような場合も、インビザラインで治療は可能です。精密な診断と計画が必要になり ます。場合によっては、前もって歯の間を少し削って隙間を作るIPR (ディスキング) や、抜歯を伴う治療となることもあります。最近では、インビザラインに加えてアタッチメントや顎間コムなどの補助装置を併用することで、より幅広い症例に対応できるように なっています。

他にも種々のインビザライン特有のテクニックが存在します。

4.八重歯は治したほうがいいの?

日本では「八重歯はかわいい」と言われることもありますが、歯科医学的には八重歯=叢 生の一種であり、治療対象とされます。八重歯がもたらすリスクについて解説します。

- 歯みがきが難しく、むし歯•歯周病の原因になりやすい

八重歯は歯列の外側に飛び出しているため、歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすい 場所になります。

- 嚙み合わせが乱れる

犬歯(八重歯)は、本来嚙み合わせを誘導する重要な役割を担っています。位置がずれる と咬合のバランスが崩れ、顎や奥歯への負担が増してしまいます。

- 唇や頰を傷つけやすい

突出した八重歯が、口内を繰り返し傷つけてしまうこともよくあります。

- 将来的な歯並びへの悪影響

八重歯を放置すると、隣接する歯も傾いたり、さらなる叢生を引き起こすことがありま す。

これらの理由から、八重歯も見た目の問題としてだけ考えるのではなく、口腔内の健康を守るために治療 が推奨されています。

5.インビザラインによる八重歯の治療は?

八重歯の治療も、インビザラインで対応可能です。ただし、八重歯の位置や重なり方に よっては、抜歯や顎の拡大が必要になる場合もあります。たとえば、八重歯の奥にある歯 を少しずつ内側に移動させることで、スペースを確保してから八重歯を歯列に戻すといっ た手順を踏みます。このようなケースでは治療期間が2年以上かかることもありますが、ワ イヤー矯正と比較しても十分な治療成果が期待できます。

6.叢生•八重歯の治療を始めるベストタイミングとは?

叢生や八重歯の治療は、年齢に関係なく始められます。io代のうちに治療を始めると、成 長を利用できる場合もありますが、大人になってからでも矯正の効果は十分期待できま す。

むしろ、近年では「装置が目立たず取り外せるインビザラインの登場により、20〜40代の 方が矯正を始めるケースが増えています。特に仕事や子育てで忙しい方にとって、見た目 のストレスが少ないことは大きな魅力です。

7.まとめ

歯が重なって生えている叢生や、飛び出した八重歯は、見た目だけでなく、口腔内の健康 にさまざまな悪影響を及ぼします。「矯正は若い人のもの」「八重歯は可愛いから治さな くてもいい」と思っていた方も、ぜひ一度矯正相談を受けてみましょう。

インビザラインでの歯列矯正にご興味のある方は、お気軽に当院までお問合せください

パール歯科医院

院長 藤田陽一

院長紹介 https://www.pearl-dental-clinic.net/dr/

川崎市・小島新田で選ぶ!インプラント治療の始めどきは“夏”がベストな理由

みなさま、こんにちは。

川崎市「小島新田」駅から徒歩 1 分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

今回は、「インプラントを始めるなら夏が良いという事実」というテーマで、季節と治療の関係についてお話しいたします。インプラント治療は一生ものの治療とも言われます。だからこそ、治療の時期選びも成功のカギを握るのです。川崎市・小島新田エリアでインプラントをご検討中の方には、ぜひ参考にしていただければと思います。

目次

- インプラント治療とは?簡単な復習

- なぜ「夏」がインプラント治療に向いているその理由?

- 川崎市・小島新田エリアでインプラントを選ぶなら

- 夏に治療を始める方が気をつけるべきことは?

- まとめ:インプラント治療を「始める季節」も大きな選択です

- パール歯科医院でのインプラントへの取り組み

インプラント治療とは?簡単な復習

インプラント治療とは、歯を失った所にチタン製の人工歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を固定する治療法です。従来の入れ歯やブリッジと異なり、周りの歯を削る必要がなく、自分の歯のような自然な噛み心地が得られるのが最大のメリットで す。

しかし、インプラントは「埋め込み手術」が必要であり、治療期間も数ヶ月に及ぶことがあります。そのため、治療を始めるタイミングやライフスタイルとの相性も大切なポイントとなります。

インプラント – 〈24時間ネット予約可能〉川崎区の歯医者・パール歯科医院

なぜ「夏」がインプラント治療に向いているのか?

では、なぜインプラント治療を始めるなら「夏」になるのでしょうか?その理由について説明します。

まず一つ目は、スケジュール調整がしやすい時期であることです。夏は企業の夏季休暇やお子さまの夏休みなどがあり、まとまった時間が取れるのです。インプラントの埋め込み手術後には安静が求められるため、休みが取りやすい夏は理想的です。

二つ目は、気温と湿度が回復に適しているということです。実は、夏の方が血流が良くなりやすく、術後の回復も比較的スムーズに進む傾向があります。また、寒さによる免疫力の低下や血行不良の影響も少なくなります。もちろん個人差はありますが、季節が体に与える影響はないわけではないのです。

さらに三つ目として、年内に治療を終えるスケジュールを立てやすいという点も挙げられます。インプラントは手術後に骨と結合するまで数ヶ月かかることが多いため、夏にスタートすれば、年内に歯が入り咬合が回復する可能性が高くなります。これにより、忘年会やお正月など、人と会う機会が増える年末年始にも自信を持って笑顔になれるのです。

川崎市・小島新田エリアでインプラントを選ぶなら

インプラント治療は非常に高度で専門的な技術を要する分野です。そのため、「どこで治療するか」も非常に重要です。川崎市内には多数の歯科医院がありますが、当院のように歯科用 CT 完備や、精密な診査・診断をもとに治療計画を立てているクリニックは限られています。

また、当院では担当医がカウンセリングからアフターケアまで一貫して担当する体制をとっており、患者さま一人ひとりに寄り添った治療を行っています。インプラント治療は長期的な視点が必要であるため、信頼関係を築ける歯科医院を選ぶことが安心・安全につながります。

夏に治療を始める方が気をつけるべきことは?

「夏がベスト」とはいえ、注意すべき点もあります。いわずもがな、脱水症状や熱中症に気をつけて、しっかりと水分を摂取すること。また、冷たい飲食物の摂りすぎは術後の腫れや痛みを助長することもあるため、適度な温度の食事を意識しましょう。

汗とともにミネラルも流れていきます。こちらも注意です。

さらに、夏はレジャーや旅行の計画がある方も多いと思います。手術後すぐの遠出は避けた方がよい場合もありますので、事前に歯科医師と治療スケジュールをすり合わせておくことが重要です。

まとめ:インプラント治療を「始める季節」も大事な選択です

インプラントは、単なる「歯を入れる」治療ではありません。噛む機能を回復し、健康な身体と自信ある笑顔を取り戻すための、いわば「人生のリスタート」とも言える治療で

す。だからこそ、治療の質だけでなく、「いつ始めるか」も非常に大切な判断基準となります。

川崎市・小島新田エリアでインプラント治療をご検討の方は、この夏をチャンスと捉え、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?

パール歯科医院でのインプラントへの取り組み

当院では、インプラント治療において事前のカウンセリングを重視し、患者さまのお悩みやご希望をじっくりお伺いしています。また、歯科用 CT や精密検査を駆使した安全性の高い治療計画の立案、そして専門医による丁寧な施術とアフターケアを一貫して提供しています。

インプラント治療 6 つのこだわり – 〈24時間ネット予約可能〉川崎区の歯医者・パール歯科医院

患者さまの「噛める幸せ」「笑える喜び」を一緒に実現することが、私たちの使命です。ご相談はお気軽にどうぞ。

ネット予約:

https://www.pearl-dental-clinic.net/first/パール歯科医院

院長 藤田 陽一院長紹介:

お問合せ・ご予約はこちら

ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。

メールフォームでのご相談

ご予約前のご質問や疑問に

メールでお応えします

※電話での無料お悩み相談は承っておりません。

診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。