出っ歯や受け口はインビザラインで治せる?

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師•歯科衛 生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

1.はじめに

2.出っ歯の原因とは?

3.出っ歯をそのままにするとどうなる?

4.受け口の原因とは?

5.受け口を放置すると起こる問題

6.出っ歯や受け口はインビザラインで治せる?

7.まとめ

1.はじめに

今回は、上顎前突と呼ばれる出っ歯や化学前突受け口の原因や放置によるリスク、そしてインビザライン矯正での治療 が可能かについてご紹介します。

歯並びや嚙み合わせの乱れは、見た目だけでなく咬み合わせ等お口の健康にも大きな影響を及ぼしま す。中でも「出っ歯」や「受け口」は、日本人に比較的多い歯並びの問題であり、長く放 置するとさまざまなリスクが伴います。近年は、目立ちにくく取り外し可能なマウスピース矯正 「インビザライン」が人気を集めており、「出っ歯や受け口にも使えるの?」という疑問が出てきております。結論を先に書くと可能であるが、難しい場合もあるということです

2.出っ歯の原因とは?

出っ歯(上顎前突)は、上の前歯が前方に大きく突き出ている状態を指します。この状態 にはいくつかの原因があり、大きく「歯並びによるもの」と「骨格によるもの」と「悪い習慣によるもの」に分けられます。

歯並びが原因の出っ歯は、子供時代の指しゃぶりや舌で前歯を押す癖(舌癖)、ロ呼吸などの生活習 慣によって前歯が前に傾いてしまった場合に起こりやすいです。一方、骨格が原因の場合 は、上顎そのものが前に突出している、または下顎が小さく後方に引っ込んでいることが 影響しています。骨格性のものは遺伝的要素が強い傾向にあります。

3.出っ歯をそのままにするとどうなる?

出っ歯をそのままにしておくと、審美的な問題だけではなく、口元の健康や生活の質にも 影響します。まず、ロを閉じにくくなり、常に唇が開いた状態になってしまうことでロ呼吸になってしまう事ご存じでしょうか?これにより口腔内が乾燥しやすくなり、むし歯や歯周病のリスクが高くなることがわかっています。また、前歯に強い力が加わることで歯が欠ける、転倒時に前歯を損傷しやすくなる、事例も多くなります。

さらに、審美的な面でも悩みを抱える方が多く、自信を持って笑えない等の心理的な影響も無視できません

4.受け口の原因とは?

受け口(下顎前突)は、下の前歯や下の顎の骨が上の前歯よりも前に出ている状態です。こちら も原因は歯の位置の異常による「歯性」と、顎の骨格が大きく前方に成長してしまう「骨 格性」に分類されます。「悪習癖によるもの」もみられますが、上顎前突と比べ少ないようです。

歯性の受け口は、嚙み癖や舌の使い方の影響、乳歯の早期脱落などで前歯がずれてしまう ケースが多く見られます。骨格性の場合は遺伝的な要因が強く、成長期に下顎が過剰に発 達してしまうことで生じます。

5.受け口を放置すると起こる問題

受け口も放置することで多くの問題が出現します。まず、見た目として「しゃくれて いる」と言われるような口元になりやすく、コンプレックスを抱く方が少なくありません

さらに、嚙み合わせのバランスが崩れているため、奥歯や顎の関節に過度な負担がかかり、顎関節症のリスクが高まります。また、発音にも影響しやすく、特にサ行•タ行など の発音が不明瞭になることがあります。

食事に関しても、前歯で嚙み切る動作が難しいため、食べ物を細かく嚙み砕くのに時間が かかる、胃腸に負担がかかるといった不都合もあります。

そしてまみよりよりも正常な前歯のかみ合わせが、確率されず奥歯に多大な咬合力がその結果奥歯から歯の寿命が短くなるというエビデンスも出ています

6.出っ歯や受け口はインビザラインで治せる?

多くのケースでインビザラインによる出っ歯•受け口の治療は可能で す。特に「歯の位置」によって起こっている場合(歯性)は、マウスピース型矯正装置で 徐々に歯を移動させることで改善が期待できます。

ただし出っ歯の場合、上の前歯を後方へ下げる治療が行われます。軽度〜中等度の出っ歯であれ ば、インビザライン単独で対応可能なケースもありますが、顎間ゴムの使用などを併用することもあります。場合により、ワイヤーブラケットによる治療をおすすめする事もあります。

受け口についても、前歯の傾きをコントロールすることで見た目や機能面の改善が可能で す。ただし、骨格そのものに大きな問題がある場合(骨格性の重度の受け口)には、ワイヤーブラケットの方が確実に治りますし外科矯正(手術を伴う治療)が必要となることもあります。

インビザラインは装置が透明で目立ちにくく、取り外しが可能なため、20代〜50代の方に も人気があります。また、痛みがほとんどなく、食事や歯磨きのしやすさも大きな メリットです。

7.まとめ

出っ歯や受け口は、見た目の問題だけでなく、口腔内の健康や発音、咀嚼機能、そして心 理的な面にも大きな影響を及ぼします。インビザラインによる矯正は、これらの問題を目 立たず、快適に改善が期待できる治療法です。

その反面、インビザラインは歯の移動距離やその確実性においては、針金を使用するワイヤーブラケットという従来の方法の方が確実に治るケースもあります。

医療法人アクアマリンパール歯科医院ではワイヤーブラケット専門医である矯正歯科医師が月に3回来院してくれています、患者様によって、歯並び、かみ合わせ、は多様性にとんでいます。

インビザラインだと仕上がりや治療期間が不確実な時はワイヤーブラケットをおすすめすることもあります。ご承知いただければと思います。

インビザライン矯正にご興味のある方は、お気軽に当院までお問合せください

矯正について:https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/orthodontics/

インビザラインについて:https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/invisalign/

パール歯科医院 院長

藤田陽一

定期検診を受けた方が医療費を節約できるのか?

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院で院長をしている藤田です

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師•歯科衛生士があなた の健康をサポートいたします。

目次

- はじめに

- 定期検診ではどんなことを行うのか?

- 自覚症状が出る頃には、病気は進行しています

- 定期検診と医療費の関係を示すデータ

- 定期検診の費用は高い?それとも安い?

- 高齢になってからの医療費にも影響

- 歯科医院は「予防のために行く場所」

- まとめ

1.はじめに

歯科医院の定期検診を受けると長い目で見て医療費を節約できるのでしょうか?答えはもちろん「Yes」です今回はこの件について記します。

「歯科の定期検診って本当に必要なの?」「何も痛くないし、行かなくても大丈夫では?」という声を よく耳にします。しかし、実はこの“痛くないから大丈夫’という発想が、将来的に医療費を増やして しまう原因になっていることが明らかになっています。

2.定期検診ではどんなことを行うのか?

定期検診とは、歯や歯ぐき、口腔内の状態を定期的にチェックし、トラブルが起こる前に早期発見•予 防をするためのものです。検診の頻度は個人差はありますが、一般的には1~3ヶ月に1回程度が推奨さ れています。定期検診では、主に以下のような内容が行われます。

- 歯や歯ぐき、インプラントのチェック(むし歯•歯周病の有無、定期的な検査)

- 歯石・プラークの除去(歯科衛生士による歯のクリーニング)

- 歯磨きのアドバイスや生活習慣指導

- 必要に応じたレントゲン撮影など

- 嚙み合わせの確認

これらの処置により症状が出る前に病気の進行を防ぐことができ、健康な状態を維持することができます。

3.自覚症状が出る頃には、病気は進行しています

歯科に関する病気の大きな特徴です。

むし歯や歯周病の怖いところは、「自覚症状がほとんどないまま進行してしまう」という点です。初期のむし歯は痛みを感じにくく、気づいたときには神経まで達していた…というケースも少なくありません。神経に達すると、神経を取り除く根管治療や被せ物が必要になり、治療回数も費用も大幅に増え ます。

また、歯周病も「沈黙の病」と呼ばれ、痛みもあまり出ず知らず知らずのうちに歯ぐきや歯を支える骨が破壊され、最終 的には歯を失ってしまうこともあります。定期検診であれば、これらの疾患を初期の段階で見つけて処 置できるため、治療が簡単で済む上、費用負担も軽減されます。

4.定期検診と医療費の関係を示すデータ

実際に、厚生労働省のデータから、「定期的に歯科検診をしている人ほど、生涯の歯科医療費が少ない」という結果が出ています。他の調査でも、定期的に歯科検診を受けている人は、受けていない人に比べて年間の歯科医療費が約3割も少ないと報告されています。この差が生じる理由は、定期検診を受けている人は重症化する前にむし歯や歯周病を処置できるため、大掛かりな治療が不要になり、 結果的に通院回数や費用が抑えられるのです。これは当然の帰結と考えられます。

5.定期検診の費用は高い?それとも安い?

「定期的に通うと、かえってお金がかかるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、定期検診の費用は1回あたりおおよそ2,000〜4,000円程度(保険診療•内容により異なる)で済むケースがほとんどです。年に4~6回通ったとしても2万円前後になる計算です。

一方で、進行したむし歯で神経を取る治療になると1本あたり1〜2万円、被せ物でさらに1〜5万円、イ ンプラント治療などになれば数十万円以上かかることも珍しくありません。つまり、定期検診は「健康 に対する投資」であり、「将来の高額治療を回避する保険」とも言えるのです。

6.高齢になってからの医療費にも影響

歯を多く残している人は、高齢になってからの健康状態にも良い影響があること明らかです。歯を失うと食べられるものが限られ、栄養バランスが偏る、嚥下(飲み込み)能力が低下する、会話がしづらくなり認知症のリスクが上がる、糖尿病になるリスクなどさまざまな健康リスクが高まります。

一方で、歯をしっかり残している人は食事の楽しみが維持され、食物繊維やたんぱく質もしっかり摂取できるので健康寿命も延びやすいとされていま す。医療費だけでなく骨粗しょう症にもつながります。介護費用の抑制にもつながる可能性があるのです。

7.歯科医院は「予防のために行く場所」

私たち日本人の多くは、歯科医院を「治療のための場所」と捉えがちです。しかし、スウェーデンやア メリカなどの歯科先進国では「予防のために通う場所」として定期的な受診が習慣化しています。この 意識の違いが、歯の残存数や医療費に大きく反映されているのです。定期検診を受けている人の多くは 「今の自分の状態を知ることで安心できる」「歯を大事にしようという意識が高まった」と感じてお り、結果として歯を長く保つことができています。

8.まとめ

定期検診は「まだ問題がないうちに行う」ことがポイントです。つまりは永続的につづく健康への投資なのです。歯のトラブルは進行すると治療に時間 も費用もかかってしまいますが、早期であれば簡単な処置で済みます。年に数回の通院と数千円の出費 が、将来的には何十万円もの医療費の節約につながるかもしれません。今後、医療費の自己負担が増加 すると予想されています。だからこそ、今からできる予防として、歯科の定期検診を受けに行きましよ う。

定期検診やクリーニングのご予約も、お気軽に当院までお問合せください。

治療のこだわり

https://www.pearl-dental-clinic.net/quality/

予防歯科について

https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/preventive/

パール歯科医院 院長

藤田 陽一

症例ブログ:顎関節症とその治療について

川崎区にある歯医者 パール歯科医院 院長の藤田です。

私は日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医を取得しております。当院ではインプラント治療・矯正治療など自費治療に力を入れています。

1.はじめに

今回の症例ブログは「顎関節症」についてわかりやすく解説していきたいと思います。

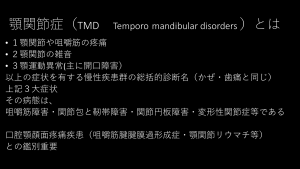

顎関節症とはTMDとも呼ばれ、顎関節の痛み・雑音・運動異常を備えた疾病をさします

原因は複雑をきわめ、筋肉・関節内部・靭帯等の問題でおきると考えられます

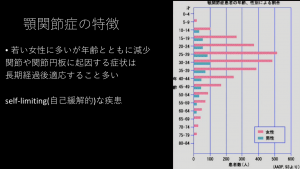

顎関節症の大きな特徴として若い女性に多いことです

ただ上記グラフに注目すると年齢が進むにつれ減少していることわかります

これは自然緩解、つまりほっといても治る傾向にある病気であることがいえます

ただ自然治癒せず、悪化の一途をたどり、口があかなくなる場合も一部あるのです

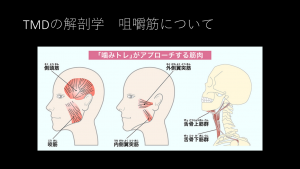

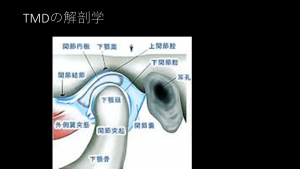

上記顎関節症に関わってくる筋肉です

嚙み合わせに使う筋肉は一つではありません

これらの筋肉に障害が起きると顎関節症につながります

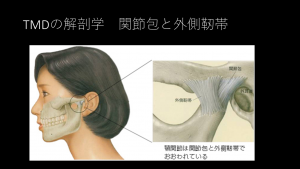

上記顎関節を取り囲む関節包と外側靭帯です

関節包が、デリケートな組織である関節を守り、靭帯が下顎骨と頭蓋骨をつなぐ役目を担っています

ここに障害がでても顎関節症につながります

上記は、顎関節の内部で一番大事なところです

下顎骨と頭蓋骨のつなぎ目は関節円板というクッションになる軟組織があります

これの変形や擦り切れが顎関節症に大きく関わり、自然治癒しない顎関節症に進むことが多いようです

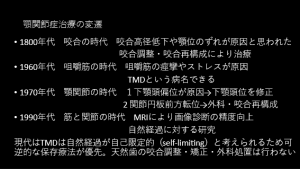

上記顎関節症治療の歴史です

この病気の原因は多岐にわたり、先達の歯科医学者によりさまざまな研究が行われました

最初はかみ合わせのずれが原因、次には筋肉や精神的ストレス、さらには顎関節の内部、と原因究明がすすみました

そして現在は、MRIの進歩により新たな切り口での病態の解明がされています

これらの結果より、1970年代米国で頻繁に行われた顎関節における外科的療法は、現在ほぼ行われなくなりました

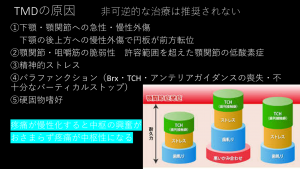

上記顎関節症の発症要因です

顎関節症は誰にでもおきうる病気です

もともと顎の関節の弱い人・歯ぎしりやかみしめの常習化した人・歯並びの悪い人・精神的ストレス・硬いものばかり食べる人等のいろいろな要因が重なり、一定の耐久力をこえたところで発症すると考えられます。

また弱い痛みでも長期にわたり続くと痛みの原因が除去された後も、痛みがとれなくなることあるのです

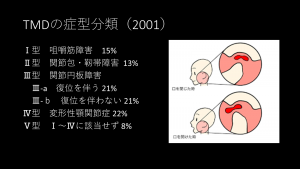

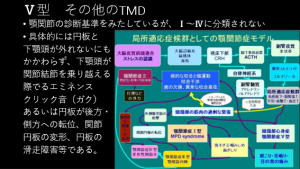

ということで、症状が同じ顎関節症でもその原因によりいろいろあることがわかってきました。そこで2001年にI~Ⅴ型に分類されたのです

I型からⅣ型まで順番に悪化するのですが、原因が特定できないⅤ型というのも約8%あります

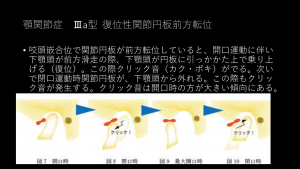

以下関節円板に関わってⅢ型について説明します

関節円板を再度説明すると下顎と頭蓋骨の隙間に介在し下顎が動く際にクッションの役割を担います

その関節円板が、下顎と頭蓋骨の隙間前方に偏移してしまう場合があるのです。するとクリック音と呼ばれる、関節から出る音が開閉時著明になります

これをⅢa型とよびます

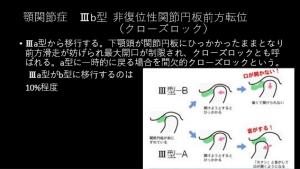

Ⅲa型がの病状がすすむと関節円板が前方に偏移しっぱなしになってしまった上に、円板自体が下顎開口運動を阻害し口があかなくなってしまいます。これをⅢb型といいます。

Ⅲa型からⅢb型へ移行するのは、10%程度といわれますがここまでくると生活上おおきな障害がでます

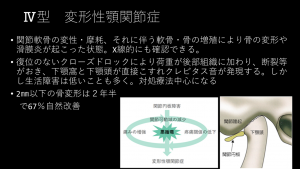

Ⅳb型でずっと口が開かなくなった人が、ある時期から再び徐々に口が開くようになることもあります。開口運動の邪魔にならない位置まで関節円板がずらされたことによります。ただこの状態だと骨と骨が直接触れ合うので、下顎骨の先端部がすり減り・変形を起こしたりします。こうなると以前まであったクリック音から(ポキ・カク)からクレピタス音(ジャリジャリ)に変化する

最後に顎関節症の症状はあるが、病態不明な顎関節症です

ストレスが起因する要素がつよいようです

かように顎関節症はふくざつな経緯をたどる疾病といえます

今回の顎関節症の解説はここまでで、次回はその治療法を中心に記していきたいと思います

パール歯科医院では、患者様が安心して治療を受けられるよう、安全性に重きを置いて治療を行っています。これまでに多数の症例を扱ってきた実績もございますので、治療方法や費用についてのご相談はお気軽にお問合せ下さい。

パール歯科医院 治療のこだわり

https://www.pearl-dental-clinic.net/quality/

パール歯科医院 インプラント治療7つのこだわりについて

https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/implant2/

パール歯科医院

日本口腔インプラント学会 認定インプラント専門医

院長 藤田陽一

お問合せ・ご予約はこちら

ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。

メールフォームでのご相談

ご予約前のご質問や疑問に

メールでお応えします

※電話での無料お悩み相談は承っておりません。

診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。