むし歯菌ってどこから来るの?親子で守る歯の健康

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院 院長の藤田です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師•歯科衛生士があなた の健康をサポートいたします。

目次

- むし歯菌は誰でも持っている?

- 生まれたばかりの赤ちゃんにはむし歯菌がいない!

- むし歯菌の感染経路とは?

- 最も多い感染源は“ママ”の唾液!?

- スプーンの使い回しに注意

- 感染を防ぐために親御さんができること

- キシリトールでむし歯菌をコントロール

- 感染のピークは生後半年から3歳

- まとめ:親のケアが子どもの歯を守る

- むし歯菌は誰でも持っている?

実は、生まれたての赤ちゃん以外100%の人がむし歯の原因となるむし歯菌がお口の中にいるのです。

極端な話ではありますが、もしむし歯菌がいなければ、歯を磨かなくてもむし歯にはなりません。

https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/kids/

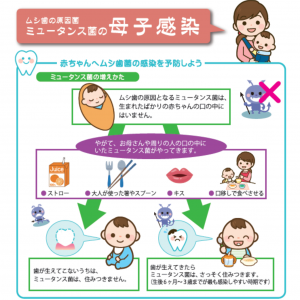

- 生まれたばかりの赤ちゃんにはむし歯菌がいない!

驚くかもしれませんが、生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、むし歯菌はいません。

正確には、歯が生えてくる生後6ヶ月頃までは、むし歯菌が存在していないのです。

なぜなら、むし歯菌は歯がないと生きていけないからです。

- むし歯菌の感染経路とは?

では、赤ちゃんの口の中にはなかったはずのむし歯菌は、どこから来たのでしょうか?

感染ルートはご想像のとおり

唾液を介した人から人への感染です。

- 最も多い感染源は“ママ”の唾液!?

特に多いのが、お母さんから赤ちゃんへの感染です。

一緒にいる時間が長いことから、どうしてもママの唾液が赤ちゃんの口に入る機会が増えてしまうんですね。

- スプーンの使い回しに注意

たとえば、赤ちゃんに食事を与える時。

「味見をしたスプーンでそのまま食べさせる」

「ママが口をつけた箸でご飯をあげる」

そんなこと、ついついやってしまいますよね。

でも、そのスプーンや箸から、気が付かないうちにむし歯菌が赤ちゃんにうつってしまうのです。

- 感染を防ぐために親御さんができること

そこでパール歯科医院からのご提案です。

- スプーンや箸の共用はなるべく避けること

- ご両親のお口の中のむし歯菌を減らすこと

特に重要なのは、親御さん自身がむし歯を治すことです。

むし歯菌は、むし歯の内部で大量に繁殖しています。

放っておけば、唾液中のむし歯菌の量もどんどん増えてしまいます。

毎日の歯磨きを丁寧に行い、定期的に歯科医院でのチェックを受けて、口腔内の健康を保ちましょう。

- キシリトールでむし歯菌をコントロール

さらにおすすめしたいのが、100%キシリトールのガムやタブレットの活用です。

キシリトールには、むし歯菌を弱らせる効果があります。ポイントは100%キシリトールです。100%と明記されていないものはキシリトールと砂糖が混合されています。

親御さんが日常的に摂ることで、むし歯菌の活動を抑えることができるのです。

- 感染のピークは生後半年から3歳

なぜこの時期が重要なのか?

それは、この時期に乳歯がどんどん生えてくるからです。

生えたての歯は、特に感染しやすい状態。

だからこそ、生後半年から3歳までの間にむし歯菌の感染を防ぐことがとても大切です。

今、メタボリックドミノという考えが普及しています。子どものむし歯が成人病に結び付くという考え方です。

- まとめ:親のケアが子どもの歯を守る

むし歯菌は、実は私たち誰もが持っている細菌であり、生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には存在しません。ところが、歯が生え始める生後6ヶ月頃から、主に唾液を介して周囲の大人、特にお母さんから感染するケースが多く見られます。

その感染を防ぐためには、まず親御さん自身のお口の健康を保つことが重要です。むし歯をしっかり治療し、毎日の歯磨きを丁寧に行い、必要であれば100%キシリトールを取り入れることで、むし歯菌の量をコントロールすることが可能です。

また、食事の際のスプーンや箸の使い回しを避けるなど、日常生活でのちょっとした工夫も、お子さんをむし歯から守る大切なポイントになります。

むし歯菌の感染リスクが最も高まる生後半年から3歳の間に、しっかりと予防を行うことで、お子さんの将来の歯の健康だけでなく全身の健康も大きく守ることができます。親御さんの意識と行動が、お子さんの健やかな笑顔と一生の健康を支えているのです。

https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/maternity/

ネット予約:https://www.pearl-dental-clinic.net/first/

パール歯科医院

院長 藤田 陽一

治療が終わっても気は抜けない?ワイヤー矯正後の保定期間の重要性

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院 院長の藤田 陽一です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

- はじめに

- 保定ってなに?矯正後のリテーナー生活

- なぜ保定期間が必要?

- 保定期間はどれくらい?

- 保定期間中の注意点

- リテーナーをサボると…どうなる?

- まとめ

1.はじめに

今回は、ワイヤーブラケット矯正後の保定期間について説明します。とても大事な時期になります。

ワイヤー矯正できれいな歯並びを手に入れたときの嬉しさは、矯正治療を受けた方にしか分からない喜びだと思います。しかし、その感動のゴールと思われがちな瞬間、実は矯正治療の“本当のスタート”とも言える「保定期間」が始まります。矯正治療が終わった後も油断せず、しっかりと保定を行うことで、理想の歯並びを長く保つことができるのです。

2.保定ってなに?矯正後のリテーナー生活

矯正治療では、ワイヤーやブラケットを使って歯を美しく並べていきます。時間と労力をかけて移動させた歯ですが、実はそのまま放っておくと、元の位置に戻ろうとする「後戻り」が起 こってしまうのです。この「後戻り」はなんとしても防ぐ必要があります。それを防ぐ「リテーナー(保定装置)」を使用する保定期間です。

矯正治療後の歯並びを安定させるためのリテーナーには、大きく分けて取り外し式と固定式の2種類があります。それぞれに長所・短所があるため、ご自身のライフスタイルや歯の状態に合った装置を選ぶことが大切になります。

・取り外し式のリテーナー

取り外し式リテーナーには、透明なマウスピース型や、ワイヤーつきのプラスチックプレート型

(ホーレータイプ)などがあります。マウスピース型は、薄く目立ちにくいため、見た目を気にする方に人気です。一方で、ホーレータイプは耐久性があり、調整もしやすい特徴があります。

外した後は専用のケースで保管してください。

これらは食事や歯みがきのときに簡単に外すことができるため、口腔内を清潔に保ちやすく、むし歯や歯周病のリスクを抑えられる点がメリットです。ただし、患者様ご自身が毎日装着管理をする必要があり、使用時間が不十分だと後戻りのリスクが高くなるため注意が必要です。

お口の中が清潔に保たれる反面、全ては患者様にかかってくるのです。

・固定式リテーナー

固定式リテーナーは、主に前歯の裏側(舌側)に細いワイヤー(約0.5mmの直径)を接着剤で貼り付けて固定するタイプの保定装置です。この方法の最大のメリットは、取り外しの手間がないことと、装着忘れがないことです。日常生活の中で装置の着脱を気にすることなく、無意識のうちに保定が継続できるため、特に後戻りしやすい前歯部には非常に効果的です。治療後2年間はこのままになります。

ただし、ワイヤーの周囲にプラーク(歯垢)がたまりやすく、歯みがきが難しくなる場合もあるため、丁寧なケアと定期的なメンテナンスが欠かせません。また、装置が取れたり、変形した場合には早めの対応が必要です。舌で触ると多少の違和感を感じることもあります

3.なぜ保定期間が必要なのか?

歯が並んだら治療は終わりでよいのでは、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、歯は骨にしっかり固定されているように見えて、実はとても繊細で動きやすいものです。矯正治療で動かされた歯は、周囲の骨や歯ぐき、筋肉のバランスがまだ不安定な状態です。特に治療終了直後の数カ月は、最も後戻りしやすいタイミングです。

保定装置を使用することで、歯が新しい位置になじんで、周囲の骨や歯肉組織としっかり結びつくまでの「安定期間」を守ることができるのです。

4.保定期間はどれくらい?

個人差はありますが、保定期間は少なくとも1年〜2年、長い方では数年単位での継続が勧められることもあります。特に以下のようなケースでは、保定に時間がかかることがあります。

- 抜歯をすることでスペースを設けて矯正を行った方

- 重度の叢生(デコボコの歯並び)があった方

- 舌癖や口呼吸など、筋肉の影響で歯が動きやすい傾向がある方

- 噛み合わせを含め歯列矯正を行った方

リテーナーの使用を怠ってしまうと、せっかく整えた歯が少しずつずれてしまい、再治療が必要になることも少なくありません。リテーナーを使用してもらうことが、美しい歯並びを維持するためのカギなのです。

5.保定期間中の注意点

リテーナーを正しく使うために、以下のポイントに注意しましょう。

① 毎日決められた時間、必ず装着する

初めの数カ月は、1日20時間以上の装着が基本です。安定してきたら、歯科医師の指導のもと徐々に夜間だけの装着へと移行することもあります。

② マウスピースタイプ・ホーレータイプは食事・歯みがき時は外す

食べ物が詰まりやすく装置の破損にもつながるため、外してから食事をしましょう。装置は水で軽くすすぐなど、清潔に保つことも大切です。

③ 定期的なチェックを受ける

保定中も歯の状態や装置の変形などを確認するために、定期的な受診を続けること必須です。装置の破損や歯並びの変化にも早く対応できます。

6.リテーナーをサボると…どうなる?

気を抜いてリテーナーをサボってしまうと、数日〜数週間で後戻りが始まってしまいます。歯の戻りはじわじわと進み、気づいたときには「元に戻ってしまった…」という事態になることも珍しくありません。

再治療になると、費用も時間も再び必要になってしまいます。特に前歯は見た目への影響も大きく、後戻りの多い部位なので注意が必要です。

7.まとめ

ワイヤーブラケット矯正は、歯を動かすことだけがゴールではありません。その歯並びを、どれだけ長く維持できるかが本当の勝負です。せっかくの努力と費用を無駄にしないためにも、保定期間のリテーナー使用を怠らず、しっかりとケアを続けていきましょう。

当院ではワイヤー矯正をはじめインビザライン、小児矯正など各種矯正治療を行っております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

矯正について:https://www.pearl-dental-clinic.net/subject/orthodontics/

パール歯科医院 院長

藤田陽一

院長紹介:https://www.pearl-dental-clinic.net/dr/

むし歯になりにくいおやつとは?おやつの選び方と習慣の工夫

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院 院長の藤田です

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

- はじめに

- おやつは心と体に必要なもの

- 甘いおやつとの上手な付き合い方

- むし歯になりにくいおやつの例

- 飲み物の落とし穴にも注意!!

- 食べた後のケアも忘れずに

- おやつ選びも子供の経験に

- まとめ

1.はじめに

間食はむし歯の大敵でも、子どもの場合食事だけだとエネルギー摂取不足になることがあります。

今回は、むし歯になりにくいおやつや、おやつとの付き合い方についてご紹介します。

お子さんのむし歯予防について、気になることの一つに「おやつ」があります。甘いものを控えた方がいいとわかっていても、すべてを禁止するのは難しいものです。実は、むし歯予防において大切なのは、「何を食べるか」だけでなく、「どう食べるか」「どう習慣化するか」なのです。

- おやつは心と体に必要なもの

まず大前提として、「おやつ=悪いもの」と決めつける必要はありません。特に成長期の子どもたちにとって、先ほど書いた通りおやつは栄養補給としても心の満足感を得るためにも、大切な役割を果たしています。

ただし、その食べ方や時間、種類に少し気を配るだけで、むし歯のリスクを大きく下げることができるのです。例えば「だらだら食べ」を避けることは、とても重要なポイントです。お口の中が常に食べ物で満たされている状態ではむし歯菌が活動しやすくなり、歯の表面が酸にさらされる時間が長くなってしまいます。その結果唾液による歯の再石灰化が行われなくなってしまします。

おやつを食べる時間をきちんと決めて、「食べたら終わり」を習慣にしておくと、むし歯リスクを減らすと同時に、食事リズムも整いやすくなります。そしておやつの後には、「歯を磨く」ことが理想です。

- 甘いおやつとの上手な付き合い方

「チョコレートや飴は絶対ダメですか?」とよく聞かれますが、答えは「場合により」です。完全に禁止する必要はありません。ただ、口の中に長く残りやすいキャラメルやソフトキャンディ、飴などは、むし歯菌のエサになる時間が長くなってしまうため、食べる頻度やタイミングには気をつけましょう。量を最初に決めて短時間で切り上げる事をおすすめします。

どうしても甘いものを食べたいときは、食後やおやつタイムの終わりにまとめて食べること、そのあとに水やお茶を飲ませること、そしてできるだけ歯みがきをすることを意識するとよいでしょう。これだけでも、予防効果は変 わってきます。

- むし歯になりにくいおやつの例

むし歯になりにくいおやつには、以下のようなものがあります。

- 野菜スティック(にんじん、きゅうりなど)

- 果物一般

- チーズ(カルシウム補給にも◎)

- 焼き芋や蒸し芋(自然な甘さで満足感)

- 小さなおにぎりやサンドイッチ(エネルギー補給に)

- 無糖ヨーグルト

- ナッツや煮干し(噛む力も育てます)

- 甘くない飲み物

これらは口の中に糖が残りにくく、咬むことも促されるため、むし歯予防だけでなく、あごや口まわりの筋肉の発達にも役立ちます。また、甘い味ばかりではなく、しょっぱい味や素材の風味を感じられるおやつを取り入れることで、「甘いもの=おやつ」という固定観念を少しずつ変えていくことができます。

- 飲み物の落とし穴にも注意!

おやつと一緒に飲むものにも気をつけたいところです。甘いジュースやスポーツドリンク、乳酸菌飲料などには、見た目以上に多くの糖分が含まれています。また、乳酸菌飲料は腸内菌を整える反面糖分が多いので、注意が必要です。

一見健康によさそうな野菜ジュースも、糖質が多いものがあり、だらだら飲み続けてしまうとむし歯の原因になります。飲ませる回数やタイミングを意識することが大切です。できれば、お茶や水を基本にし、ジュース類は特別なときに楽しむくらいがちょうど良いかもしれません。

- 食べた後のケアも忘れずに

おやつを食べたあとは、プラークコントロールをするのが理想ですが、外出先などでは難しいこともあります。そのような時には、お茶やお水を飲ませるだけでも、口の中を軽く洗い流す効果があります。ガム(キシリトール入り)を噛むのも一つの方法です。食後すぐに噛ませることで唾液の分泌を促し、口の中の自浄作用を高めてくれます。どうしても歯みがきが難しい日は、このような工夫を取り入れてむし歯のリスクを減らしましょう。ただし、歯みがきはやはり予防の基本です。夜寝る前は特に丁寧に仕上げみがきをしてあげましょう。

なおキシリトールガムはなるべくキシリトール100%のものをおすすめします。

- おやつ選びも子どもの経験に

おやつは、ただお腹を満たすだけのものではありません。季節の食材を取り入れたり、素材の味を楽しんだりすることで、子どもは五感を使って「食」を学んでいきます。例えば旬の果物や、野菜スティックに味噌ディップを添えるだけでも、視覚・味覚・嗅覚を刺激する良い体験になります。

また、おやつ作りを一緒にすることもおすすめです。「食べるだけ」から「作る楽しさ」「待つ楽しさ」を感じることで、食への関心も高まり、むし歯になりにくい習慣を自分で選べるようになるかもしれません。

- まとめ

どんなにおやつや歯みがきに気をつけていても、やはりプロの目で定期的にチェックを受けることは大切です。定期的な通院は欠かさないでください。

むし歯の早期発見だけでなく、歯みがきの磨き残しや習慣の改善点なども教えてもらえるため、お子さんの歯の健康を守る大きな助けになります。

子どもの歯でお悩みのある方や定期検診をご希望の方は、ぜひお気軽に当院までご相談ください

パール歯科医院 院長

藤田陽一

院長紹介:https://www.pearl-dental-clinic.net/dr/

お問合せ・ご予約はこちら

ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。

メールフォームでのご相談

ご予約前のご質問や疑問に

メールでお応えします

※電話での無料お悩み相談は承っておりません。

診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。