むし歯とは・・・?

こんにちは!

川崎区小島新田駅前のパール歯科医院です。

ブログを見て頂いている皆様普段からむし歯予防を意識していますか? 健康のために食事に気を使っている方は多いですが、意外と歯の健康まで意識している人は少ないかもしれません。

しかし、歯の健康は体全体の健康にもつながります。 不健康な歯は、消化器系のトラブルを引き起こし、全身の不調につながることもままあります

また、「健康に良い!」と思っている食べ物や飲み物が、実は歯にとって悪い影響を及ぼすことがあるのをご存知ですか?

今回は、歯の健康を守るために考えていただきたい食べ物・飲み物についてご紹介します!

むし歯とは?

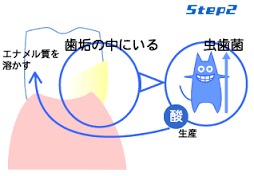

そもそもむし歯とは何でしょうか?

簡単に言うと、むし歯菌が作り出す「酸」によって歯が溶かされる現象のことを指します。 これを「脱灰(だっかい)」と呼びます。

通常、私たちの唾液には初期のむし歯を修復する働きがあり、この作用を「再石灰化(さいせっかいか)」といいます。

しかし、脱灰が再石灰化を上回ると、歯がどんどん溶けてしまい、最終的にむし歯になってしまうのです。

では、歯を溶かしてしまう原因となる食べ物や飲み物をご紹介します。

歯に悪い食べ物

- ドライフルーツ

「ドライフルーツは栄養価が高くて体に良い!」 その通りなのですが、歯にとっては問題があります。

ドライフルーツは歯にくっつきやすく、糖分を多く含んでいるため、むし歯菌が繁殖しやすくむし歯の原因になりやすいのです。

- スナック菓子

ポテトチップスなどのスナック菓子は、細かく砕けて歯の隙間に入り込みやすく、しかもカロリーが高いのです。砂糖も多くふくまれており結果として、虫歯の原因となる細菌が増殖しやすくなります。

体全体の健康を考えてもおすすめはできません。

- 柑橘類

オレンジやレモンなどの柑橘類はビタミンCが豊富で健康に良いですが、強い酸と糖分を含むため、歯には悪影響を与えます。

食べた後は水で口をゆすぐことで、酸によるダメージを軽減しましょう!

- 染みやすい飲み物(コーヒー、赤ワインなど)

コーヒーや赤ワインは、ステイン(着色汚れ)の原因になるだけでなく、歯の表面をざらつかせる作用もあります。

これにより、歯に汚れがつきやすくなり、虫歯や黄ばみの原因になります。

- 炭酸飲料

炭酸飲料には酸が含まれており、さらに糖分もたっぷり。

頻繁に飲むと、歯の表面が溶けてしまうリスクが高まります。

- 柔らかい食べ物(深焼きパンなど)

柔らかいパンやケーキなどは、歯にくっつきやすく、口の中に長く残りやすい食品です。

そのため、細菌が増えやすくなり、虫歯になりやすい環境を作ってしまいます。

- キャンディ

飴やキャンディは長時間口の中にとどまるため、糖分が歯に付着し続けます。

これは虫歯の最大の原因の一つ。 特に、就寝前に食べるのは厳禁です!

虫歯を予防するためのポイント

- 正しい歯磨き習慣を身につける

歯磨きを適切に行うことで、歯の表面のプラークを除去し、虫歯を予防することができます。

歯ブラシだけでなく、デンタルフロスも併用するのがおすすめです!

- フッ素を活用する

フッ素入りの歯磨き粉を使用すると、エナメル質が強化され、再石灰化が促進されます。

特に、虫歯ができやすい人は意識的にフッ素を活用しましょう。

- 唾液の力を活かす

唾液には天然の殺菌作用があり、再石灰化を助ける働きもあります。

よく噛んで食べたり、水分補給を意識することで、唾液の分泌を促しましょう。

歯に良い食べ物・飲み物

- チーズ

チーズにはカルシウムが豊富に含まれており、歯の再石灰化を助けます。

おやつとして食べるのもおすすめ!

- ナッツ

ナッツ類にはミネラルが豊富で、歯を強化する効果があります。

噛みごたえがあるので、唾液の分泌を促すのにも役立ちます。

- キシリトール含有食品

キシリトールは虫歯菌の働きを弱め、歯を守る効果があります。

ガムなどで摂取するといいですね。

- 緑茶

緑茶には抗菌作用のあるカテキンが含まれており、虫歯予防に役立ちます。

- 繊維質の野菜

セロリやにんじんなどの繊維質の多い野菜は、自然な歯磨き効果があり、唾液の分泌も促します。

まとめ

いかがでしたか?

普段何気なく食べているものが、実は歯に悪影響を与えているかもしれません。

しかし、完全に食べるのをやめる必要はありません。 大切なのは「食べ方」と「その後のケア」です。

好きなものを楽しみつつ、適切な歯磨きや定期的な歯科検診を忘れずに!

歯を大切にして、健康な生活を送りましょう♪

むし歯の進行度と治療方法

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

本日はむし歯についてお話します。むし歯と言ってもその進行により、CO・C1・C2・C3・C4に分かれます。状況や治療方法も大きく異なります。

患者様本には見分けが難しいかもしれません。

- C0(Caries Observationの略でシーオーと読みます)

C0はエナメル質が僅かに脱灰している状態で、歯の表面が部分的に白っぽく透明感のない見た目になります。この段階ではまだ痛みはなく、すぐに治療をしなければいけないものでもありません。再石灰化が期待でき丁寧に歯磨きしたりフッ素を塗ることで、進行を抑えることができます。

- C1

C0を放置して更に脱灰が進むと、エナメル質の内部まで溶けた状態になります。この時点でもまだ傷みはありません。ごく軽度であればC0と同様に経過観察することもありますが、一般的にはレジン(歯科用樹脂)で表面の穴を埋める治療をします。

- C2

C1を放置して更にむし歯が進行すると、象牙質にまで達します。この段階になると、冷たいものがしみるなどの症例が現れるようになります。むし歯を削り、レジンもしくはインレーとよばれる詰め物で空いた部分を埋める治療をします。

C1とC2は外見からは判断がつきずらい為、削ってみなければわかりません。

- C3

C2を放置して更にむし歯が進行すると、歯の神経にまで達します。この段階になると、なにもしていなくても痛みを感じるようになります。細菌感染を起こした神経は自然治癒しないため、基本的にはむし歯を削り、神経をとる(抜髄)治療をします。神経をとったあとは神経のあった管を綺麗にし、再感染しないようゴム状樹脂で充填します。その後、むし歯の大きさにもよりますが、インレーやクラウン(被せ物)などで歯を修復します。

- C4

C3を放置して更にむし歯が進行すると、歯が崩壊して根だけが残った状態になります。歯の根にまで細菌感染が及び、神経が死んでしまうだけでなく根の先に病巣がつくられる場合もあります。根が残せるようであればC3と同様の治療ができることもありますが、根を残すことが難しい場合は抜歯になります。

- まとめ

このように、むし歯は進行状況によって症状も治療方法も異なります。

定期的な検診で早期にむし歯を発見できれば、治療も軽く済みます。お口の健康を守るためにも、私たちパール歯科医院と一緒に頑張りましょう!全力でサポートいたします!

もちろん問題なくても、定期的なクリーニングを受けることでむし歯の予防になる事いうまでもありません。

もしかしたらむし歯かも…?と気になる歯があれば、ぜひお早めに当院までご相談くださいね

歯科医院でクリーニングを受ける頻度について

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

今回は、一般的なクリーニング推奨頻度や個別の状況による違い、クリーニングの重要性についてご紹介します。歯科医院でのクリーニング(専門的歯面清掃)はむし歯や歯周病を予防し、健康な口腔内環境を維持するために非常に重要なケアです。では、どのくらいの頻度でクリーニングを受けるのが適切なのでしょうか?

- 一般的なクリーニングの推奨頻度

多くの歯科医師や歯科衛生士は、歯科医院でのクリーニングを 「2〜4ヶ月に1回」 受けることを推奨しています。この頻度は、以下の理由に基づいています。

・プラークと歯石の蓄積を防ぐ

プラーク(歯垢)は毎日の歯磨きで除去できますが、歯磨きが不十分だと蓄積しやすくなります。放置されたプラークは数日で硬化し、歯石に変わります。歯石は自宅でのケアでは取り除けないため、専門的なクリーニングが必要です。

・歯周病の予防

歯石が歯ぐきの炎症を引き起こすと、歯周病が進行するリスクが高まります。定期的に歯石を取り除くことで、歯周病の予防や進行抑制が期待できます。

・むし歯や歯周病の早期発見

クリーニングの際、歯科医師や歯科衛生士がむし歯や歯周病の初期症状を発見できることも重要なポイントです。問題が早期に発見されれば、大がかりな治療を避けることができます。

- 個別の状況による違い

推奨されるクリーニングの頻度は、患者様の口腔内環境や生活習慣によって異なる場合があります。

・むし歯ができやすい人

過去にむし歯治療を繰り返している方や甘いものを頻繁に摂取する方は、3ヶ月ごとのクリーニングを推奨されることがあります。むし歯の原因となる細菌を定期的に除去することが重要です。

・歯周病が進行している人

歯周ポケットが深く歯ぐきからの出血や腫れがある方も、頻繁なクリーニングが必要です。歯科衛生士によるプロフェッショナルケアで、歯周病の進行を防ぎます。

・矯正治療中の方

特にワイヤー矯正を行っている場合、装置があることでプラークがたまりやすくなります。このため、通常よりも頻繁にクリーニングを受けることが推奨されます。

・喫煙者

喫煙者は歯周病のリスクが高く歯の表面に着色汚れ(ヤニ)が付きやすいため、3ヶ月ごとのクリーニングが適しています。

・高齢者や全身疾患がある方

糖尿病や心疾患など全身疾患がある方は、口腔内の健康が全身の健康に影響を与えることが多いため、定期的なクリーニングが特に重要です。

- セルフケアとの組み合わせが重要

歯科医院でのクリーニングだけでは十分な口腔ケアは難しいため、自宅でのケアと組み合わせることが大切です。歯ブラシやデンタルフロス、洗口液などを使った日々のケアを徹底することで、クリーニングの効果を長持ちさせることができます。

・正しい歯磨き方法

歯磨きは最低でも1日2回、2分以上を目安に行いましょう。歯科医師に自分に合った歯磨き方法を教えてもらうとより効果的です。

・デンタルフロスや歯間ブラシの活用

歯と歯の間にたまる汚れは、通常の歯磨きだけでは落としきれません。デンタルフロスや歯間ブラシを併用することで、口腔内をより清潔に保てます。

・食生活の見直し

糖分の多い飲食物や間食を減らし、バランスの良い食事を心がけることも重要です。食生活は口腔環境に大きな影響を与えるため、改善することで歯の健康をサポートできます。

- 定期的なクリーニングの効果

歯科医院で定期的にクリーニングを受けることの効果は、むし歯や歯周病の予防だけではありません。クリーニングを定期的に受けることで、見た目の改善や健康面での効果を実感できることもあります。

・白くきれいな歯を維持

日常生活で蓄積する着色汚れを取り除くことで、歯本来の白さを取り戻せます。特にコーヒーやワインなどの飲み物でついた着色が気になる方には効果的です。ただし、もとの歯の色より白くすることは難しいため、その場合はホワイトニングの処置を検討しましょう。

・口臭予防

歯石やプラークを除去することで、口臭の原因を根本的に解決できます。

・全身の健康をサポート

口腔内が清潔であることは、全身の健康にも寄与します。歯周病は糖尿病や心疾患のリスクを高めることが知られているため、口腔ケアを怠らないことが重要です。

- まとめ

いかがでしたでしょうか。歯科医院でのクリーニングはむし歯や歯周病を防ぎ、健康的な口腔内環境を維持するために欠かせないケアです。一般的には3〜6ヶ月に1回の頻度が推奨されていますが、個々のリスクや生活習慣によって適切な頻度は異なります。自分に合ったクリーニングのスケジュールを歯科医師と相談しながら決めることで、理想的な口腔環境を保つことができるでしょう。

定期検診やクリーニングのご予約も、お気軽に当院までお問合せください

カルシウムと歯や骨にはどのような関係がある?

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

①はじめに

②カルシウムとはどのような栄養素か?

③カルシウムの役割

④カルシウム不足の影響

⑤カルシウムと歯の構造

⑥カルシウム不足が歯に与える影響

⑦健康な歯を維持するためのカルシウム摂取方法

⑧カルシウム以外の歯に良い栄養素

⑨歯を長持ちさせるためには

⑩まとめ

①はじめに

今回は、カルシウムが歯と骨に与える影響や、カルシウムを効率よく摂取する方法についてお話します。歯の健康を維持するために必要な栄養素として「カルシウム」は非常に重要なこというまでもありません。カルシウムは骨や歯の主成分であり、丈夫な歯と骨を作り、維持する役割を果たします。しかし、カルシウムが不足すると歯と骨に限らず全身の健康が損なわれる可能性があります。

②カルシウムとはどのような栄養素か?

カルシウムはミネラルであり、体内に最も多く存在します。骨や歯の構成要素として知られています。成人の体には約 1~1.2kg のカルシウムが存在し、そのほとんどが骨や歯に含まれ、残りの 1%が血 液や筋肉、細胞内に分布しています。カルシウムは骨として身体の構造を支えるだけでなく、多くの重要な生理機能にも関与しています。

③カルシウムの役割

・歯の形成と骨のリモデリング

カルシウムは、骨や歯の強度を保つために必要不可欠です。特に子どもの成長期や高齢者においては、十分なカルシウム摂取が骨密度の維持や骨粗しょう症の予防に役立ちます。

骨は形成と分解を繰り返して、血中のカルシウム濃度を一定にします。これをリモデリングといいます。

・筋肉の収縮と神経伝達

筋肉の収縮や弛緩、神経伝達の調節にもカルシウムが関与しています。たとえば、心臓の拍動や運動時の筋肉の動きは、カルシウムが筋や神経に作用することで行われます。

・血液凝固のサポート

血液凝固因子の働きは13の物質による複雑な仕組みです。これを助ける役割も、カルシウムにはあります。これが不足すると、傷口が塞がりにくくなることがあります。

・ホルモン分泌や酵素活性の調節

カルシウムは、副甲状腺ホルモン分泌や酵素の活性化にも関与しています。これにより、代謝や細胞の活動が正常に保たれます。

④カルシウム不足の影響

カルシウムが不足すると、骨密度が低下し骨粗しょう症や骨折のリスクが高まります。また、テタン症状という筋肉のけいれんや血圧の異常など、身体の機能にもさまざまな影響を及ぼします。特に成長 期の子どもや妊娠中の女性、運動不足な高齢者はカルシウムが不足しやすいため、注意が必要です。

⑤カルシウムと歯の構造

歯はエナメル質、象牙質、歯髄など硬組織から構成されています。その中でエナメル質と象牙質は、カルシウムを含む「ハイドロキシアパタイト」という成分が主な材料です。このハイドロキシアパタイトが歯の硬さや耐久性を支えています。カルシウムが不足するとエナメル質が弱くなってむし歯になりやすくなるほか、歯の表面がもろくなるリスクもあります。また、象牙質や骨が弱くなると、歯周病が進行しやすくなります。

歯は胎児の時代から少しずつ形成されます。それを考えると妊娠中の将来のお母さんもカルシウムをしっかりととる必要があります。

⑥カルシウム不足が歯に与える影響

カルシウムが不足すると、次のような症状が生じる可能性があります。

・歯の弱体化

エナメル質が劣化すると歯の表面が酸に弱くなり、再石灰化ができなくなります。その結果むし歯のリスクが増加します。

・歯周病の悪化

歯を支える顎の骨はカルシウムを豊富に含んでいます。カルシウムが不足すると骨密度が低下し、歯周病が進行する可能性があります。

・顎骨の骨粗しょう症

特に高齢者の場合、カルシウムが不足すると顎の骨がもろくなり、骨とインプラントの結合が難しくなることもあります。

⑦健康な歯を維持するためのカルシウム摂取方法

日本人の 1 日のカルシウム推奨摂取量は、成人で 600~800mg とされています。カルシウムを効率的に摂取して骨の健康を保つために、以下のポイントを意識しましょう。

・カルシウムを多く含む食品を摂る

カルシウムは乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)や小魚(いわし、ししゃも)、海藻類(わかめ、昆布)に多く含まれています。少量でも毎日摂取することが大事です。

・ビタミンD の摂取を忘れない

カルシウムの吸収を助けるにはビタミン D が欠かせません。ビタミンD は魚(鮭、サバ)、きのこ類に多く含まれています。また日光を浴びることで体内で生成されます。

・リンとのバランスを保つ

加工食品やインスタント食品にはリンが多く含まれており、これを過剰に摂取すると体内のカルシウムが排泄されるのです。天然由来の食品をとるようにしましょう。

・運動の習慣を取り入れる

適度な運動は骨を丈夫にするだけでなく、血中カルシウムが骨に取り込まれるのを促進します。

・サプリメントの活用

食事から十分なカルシウムを摂取できない場合は、サプリメントを活用するのも一つの方法です。ただし、過剰摂取した場合、消化器症がでて食欲不振になる場合があります。

⑧カルシウム以外の歯に良い栄養素

骨と歯を健康に保つためには、カルシウムだけでなく以下の栄養素も重要です。

・マグネシウム

カルシウムの吸収を助け、骨や歯の形成を促進します。

・ビタミンC

歯ぐきを健康に保つために必要です。不足気味のときはサプリメントをとることもおすすめです

・フッ素

歯のエナメル質を強化し、再石灰化に効果的です。

⑨歯を長持ちさせるためには

どれだけ栄養を摂取しても、日々の歯磨きやデンタルフロスを使ったケアを怠るとむし歯や歯周病のリスクが高まります。カルシウムを意識した食生活と併せて、毎食後の丁寧な歯磨きやフッ素入り歯磨き粉の使用、定期的な歯科検診を実践しましょう。

⑩まとめ

カルシウムは、歯と骨の健康を支える重要な栄養素です。不足するとむし歯や歯周病のリスクが高まるだけでなく、顎の骨にも悪影響を及ぼします。バランスの良い食事と運動を心がけることで健康な身体を維持しましょう。

口臭と舌苔の関係について

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

目次

1.はじめに

2.口臭の主な原因

3.舌苔とは

4.舌苔と口臭の関係

5.舌苔による口臭の予防方法

6.舌苔が増える原因とは?

7.まとめ

- はじめに

今回は、口臭と舌苔の関係について紹介します。

皆さまは、舌苔(ぜったい)というものをご存知でしょうか?舌苔は舌の中央部にのっている細菌の集合体です。口臭は多くの人が経験する悩みのひとつで、社会的な影響や人間関係において大きなストレスをもたらすことがあります。口臭の原因はさまざまで食べ物や口腔内の健康状態に左右されますが、特に舌苔(ぜったい)との関係が深いとされています。口臭と舌苔の関係や、口臭予防のために舌苔をどのようにケアすべきかを知っておきましょう。

2.口臭の主な原因

口臭には多くの原因がありますが、口腔内で発生する口臭の大部分が口腔内の細菌によるものです。食べかすやプラークが歯や歯ぐきに溜まることでむし歯菌・歯周病菌が増殖し、揮発性硫黄化合物と呼ばれる臭いの元が発生します。さらには、歯周病やむし歯が口臭の原因になることもあります。他にも消化器系の問題や鼻の病気、糖尿病などが口臭の原因になることもありますが、口腔内の問題が最も多くの口臭原因を占めます。

3.舌苔とは?

舌苔とは、舌の表面に溜まる苔状の物質で灰白色をしめしますが、厚みが増すと黄白色に変わります。この舌苔は、食べかすや口腔内の細菌・白血球、口内の剥がれた細胞などが集まって形成されます。健康な舌には薄い舌苔が付着しているのが普通ですが、舌苔が増えすぎると口臭の原因になります。

また、味覚障害の原因になることもあります。

舌苔は、特に口腔内の乾燥や唾液の分泌不足が関係しています。口が乾燥すると舌の表面に付着した食べかすや細菌が流れにくくなり、舌苔が増加します。また、舌苔が厚くなると細菌が活発に繁殖し、臭いの元となる揮発性硫黄化合物を大量に発生させるため、口臭が強くなります。

4.舌苔と口臭の関係

舌苔が口臭に関与する理由は、その表面に細菌が大量に生息しているからです。舌の表面は舌乳頭という小さな突起が密集しており、これらの突起の間に細菌がたまりやすい構造になっています。特に嫌気性菌と呼ばれる細菌が舌苔の中で増殖し、食べかすや剥がれた細胞を分解することで、口臭の原因となる「揮発性硫黄化合物」が発生するのです。

特に揮発性硫黄化合物の中でも硫化水素やメチルメルカプタンといった成分は不快臭を発し、これがいわゆる口臭につながります。口腔内が乾燥しやすい人や口呼吸をしている人は特に舌苔が付きやすく、口臭のリスクが高まります。

5.舌苔による口臭の予防方法

舌苔を減らすことが、口臭を効果的に予防につながります。その方法について解説します。

・舌ブラシ

舌の表面に溜まった舌苔を取り除く専用の舌ブラシをご存知でしょうか?。舌専用のブラシで優しく舌の表面を磨くことで、舌苔を除去できます。ただし強く磨きすぎると舌の表面を傷つける恐れがあるため、軽い力で行うことがポイントです。1日1回は舌ブラシを使ったケアを取り入れるようにしましょう。

・水分補給をしっかり行う

口腔内の乾燥が舌苔付着の防止につながります。水分を十分に摂取することで、唾液の分泌が促進され、舌苔が付きにくくなります。特に食後や寝起き・長時間話をした後は口が乾燥しやすいため、水分補給を忘れないようにしましょう。

・バランスの取れた食生活

舌苔の原因となる口腔内の細菌を減らすためには免疫力の強化が重要です。栄養バランスの取れた食生活を心がけることも大切です。野菜や果物を多く摂取することで口腔内の健康が保たれ、舌苔の増加を防ぐことができます。

・適切な口腔ケア

舌苔だけでなく、歯と歯周病組織を清潔に保つことが口臭予防には欠かせません。歯磨きやデンタルフロス、洗口液を使って、食べかすやプラークをしっかりと取り除きましょう。特に、夜寝る前の口腔ケアが重要です。夜間は唾液の分泌が減少し口腔内の細菌が増えやすくなるため、寝る前にしっかりケアすることで口臭予防に繋がります。

・口呼吸を改善する

口呼吸は口腔内を乾燥させます。舌苔が増加する大きな原因となります。特に就寝時に口呼吸をしていると、朝起きたときに口臭が強くなることがあります。口呼吸の癖がある人は、鼻呼吸を意識することや、必要に応じて耳鼻科で相談するのも良いでしょう。

6.舌苔が増える原因とは?

舌苔が増える要因としては、上記のとおり口腔内の乾燥や唾液の分泌量の減少、口呼吸、栄養不足、ストレス、喫煙などが挙げられます。特に唾液の分泌が減少すると舌の表面に食べかすや細菌が残りやすくなり、舌苔が増えます。口腔内の環境が悪化する原因を減らすことが、舌苔を防ぐ鍵です。

7.まとめ

いかがでしたでしょうか。口臭と舌苔の関係について記しました。ききなれないと思いますが、舌苔は口臭の大きな原因となることが多く、そのケアを怠ると強い口臭を引き起こす可能性があります。日常的な舌のケアや、口腔内を清潔に保つ習慣を身につけることで、舌苔を防ぎ、口臭を予防しましょう。

定期検診やクリーニングのご予約も、お気軽に当院までお問合せください

プラークが歯石になるまで

みなさま、こんにちは

川崎市「小島新田」駅から徒歩1分のパール歯科医院です。

当院は、歯を守りたい、健康を実現したいと願う方の歯科医院で、担当歯科医師・歯科衛生士があなたの健康をサポートいたします。

今回は、プラークが歯石になるまでについてご紹介します。

歯石は自分では取れない、というのはなんとなく聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。プラークとの違いも含めて知っておきましょう。

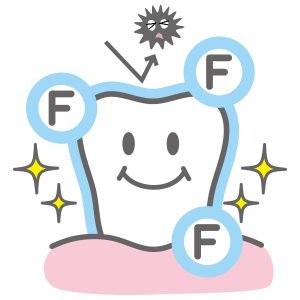

- プラークとは

「食べかす=プラーク」ではありません。食べかすがついてから8~24時間ほどすると、それをエサに細菌が繁殖してプラークに変化します。プラーク1mgに1億個の細菌が存在しているため、細菌の塊と言われているのです。また、プラークは乳白色をしていてネバネバしていますが、ご自身での歯磨きで落とすことは可能です。

- 歯石とは

歯石とは、プラークが石灰化して石のように硬くなったものです。歯ぐきの上の見えている部分についているものを「歯肉縁上歯石」、歯ぐきの下の見えない部分についているものを「歯肉縁下歯石」といいます。歯石が直接むし歯や歯周病の原因になることはありませんが、歯石の表面がザラザラしているためその凹凸にプラークがたまり、細菌が繁殖してしまいます。

- プラークが歯石になるまで

食べかすがプラークになってからさらに4~8時間ほどすると、唾液に含まれるカルシウムやリン酸によって石灰化がはじまります。すぐに硬化するわけではありませんが、少しずつ硬くなっていき、約2週間後には完全な歯石となります。歯石になると歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどでは落とせないため、歯科医院で専用の機器でクリーニングしてもらう必要があります。歯石を除去できる機器には、超音波スケーラー、ハンドスケーラー、エアスケーラーなどがあります。

- まとめ

今回は、プラークが歯石になるまでについてご紹介しました。

プラークを歯石にしないために大切なことは、隅々まで丁寧に歯を磨くことです。正しく磨けているか不安な方は、歯科衛生士にチェックしてもらいましょう。

定期検診やクリーニングのご予約は、お気軽に当院までお問合せください

お問合せ・ご予約はこちら

ご相談をご希望の方は、下記の電話番号までお電話いただき初診のご予約をいただくか、 下記の「無料相談メールフォーム」に相談内容をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。 電話やメールではお答えするのが難しい場合には、初診のご予約をお願いする場合があります。 また、初診はすべて保険内での診察となります。

メールフォームでのご相談

ご予約前のご質問や疑問に

メールでお応えします

※電話での無料お悩み相談は承っておりません。

診療中にお受けしてしまうと、他の患者様にご迷惑をお掛けしてしまいますので、ご理解の程お願い申し上げます。